Was machte ein Bomber der Alliierten aus dem 2. Weltkrieg in Biel?

Ein Foto von 1953 zeigt ein grosses Flugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg auf dem Flugplatz Biel-Bözingen. Wie kam es ins Seeland? Und weshalb wurde es mit Brettern vor Blicken geschützt?

8.01.2025, 6:16

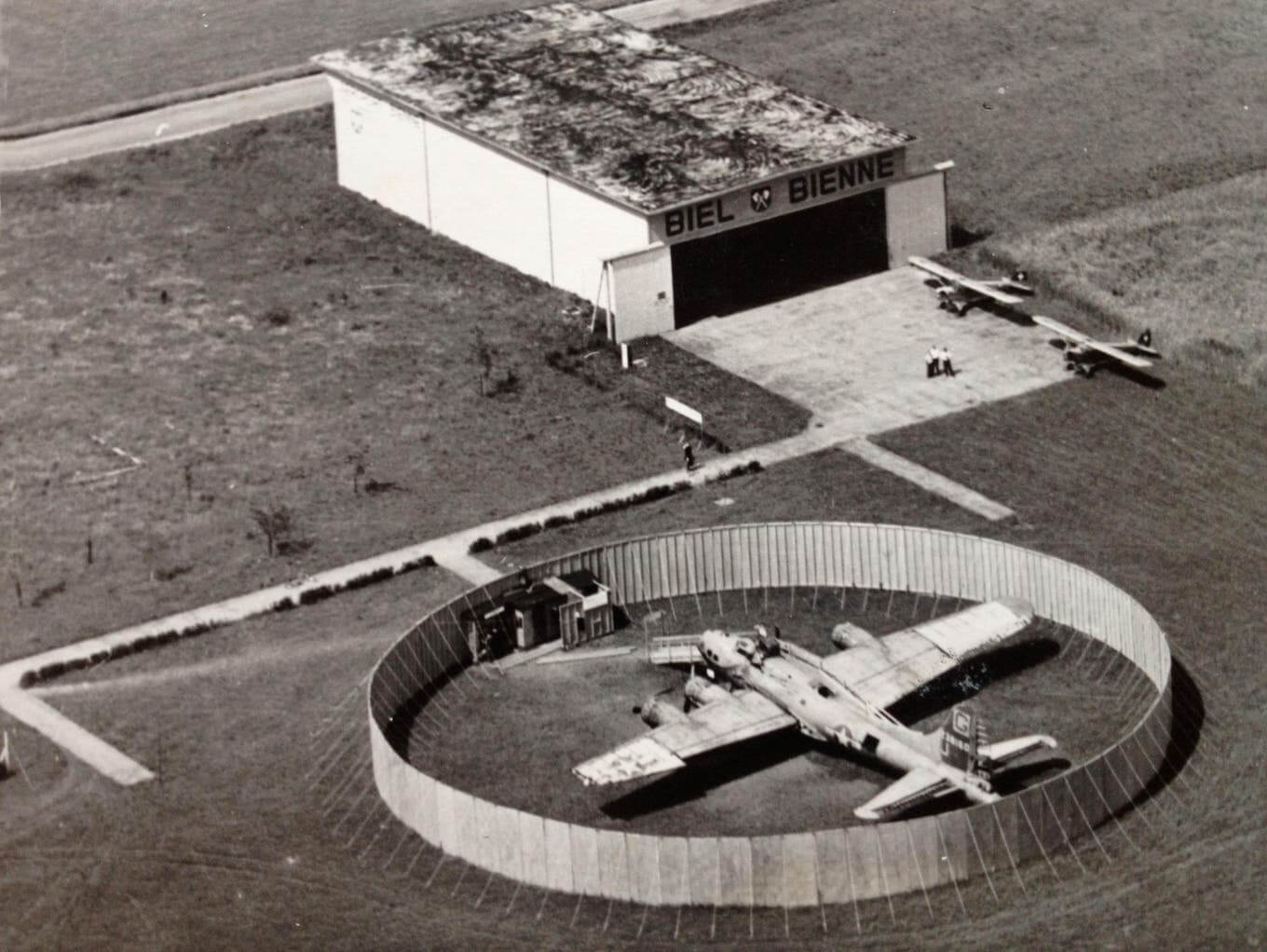

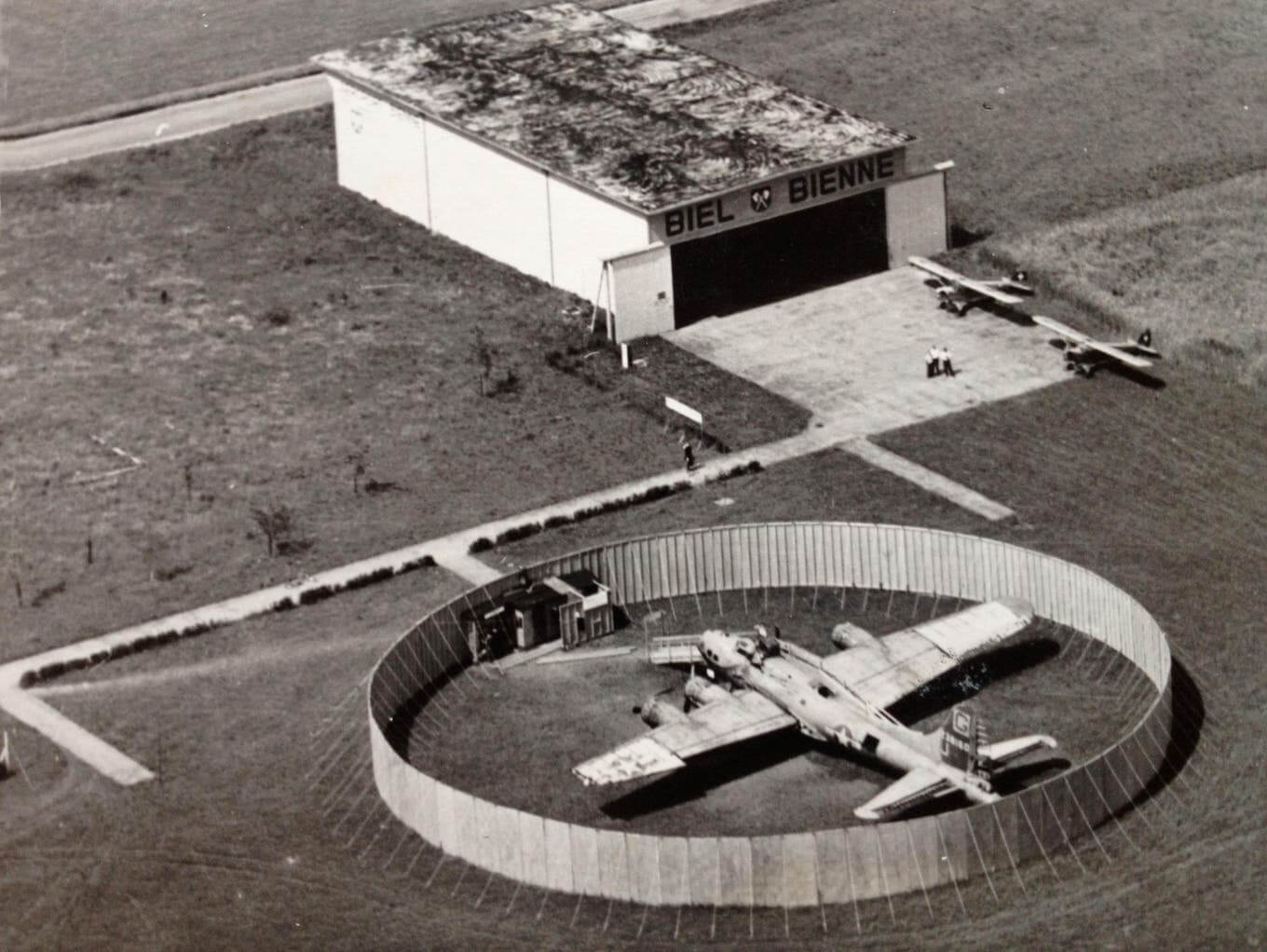

Auf den sozialen Medien macht derzeit ein Bild die Runde: ein Schwarz-Weiss-Bild des Flugplatzes Biel-Bözingen mit einem Hangar. Vor der offenen Tür des Hangars stehen zwei kleine Propellerflugzeuge. Was aber wirklich verblüfft, steht daneben, auf dem eigentlichen Flugfeld: In einem rund abgezäunten Areal steht ein viermotoriger Bomber der Alliierten aus dem Zweiten Weltkrieg.

Beim Flugzeug handelt es sich um einen US-amerikanischen B-17-Bomber, auch als «Flying Fortress» bekannt. Die Schweizer Armee hatte sich selbst nie ein solches Flugzeug angeschafft und im Verlaufe des Krieges kam es nur zu einer Handvoll Notlandungen dieses Flugzeugtyps auf Schweizer Boden. Dadurch lässt sich auch der Weg des Bombers bis nach Biel ziemlich gut zurückverfolgen.

Ein Flugplatz in Biel?

Heute starten die Flugzeuge in der Region in Grenchen und Kappelen. Das war aber nicht immer so: Biel hatte lange Zeit einen eigenen Flugplatz – und hat gar versucht, sich ins internationale Netz einzubinden.

Angefangen hat Biels Flugbegeisterung 1894, als Eduard Schweizer, besser bekannt als Kapitän Spelterini, vom Gaswerkareal aus eine Ballonfahrt startete. 1911 fanden die ersten Flugtage mit Flugzeugen statt, allerdings noch auf dem Brühlfeld, dort wo heute der Güterbahnhof ist. Zwei Jahre später starteten die Flugzeuge auf den Nidaumatten, am Standort des heutigen Centre Bahnhof.

Nach dem Ersten Weltkrieg etablierte sich die Luftfahrt langsam, aber sicher als Transportmittel für die Zivilbevölkerung – und Biel wollte mitmischen. So erhielt man 1927 den Zuschlag als Zwischenstation für die Flugstrecke Genf – Zürich – und musste in Windeseile einen Flugplatz aus dem Boden stampfen.

Biel war nun an den internationalen Flughafen Zürich (bis 1948 in Dübendorf) angeschlossen, was in Bern offenbar sauer aufstiess. Im «Bund» war damals zu lesen: «Die Luftlinie Zürich-Genf geht schnurgerade über das Belpmoos. Um Biel anzufliegen, braucht es einen wesentlichen Umweg. Und dennoch! Wo blieb bei den Unterhandlungen das Gegengewicht des bernischen Stadtpräsidenten? Biel hat Bern den Rang abgelaufen.»

Zwei Jahre später erreichten die Berner ihr Ziel und konnten die Genf-Zürich-Linie über das Belpmoos leiten – obschon dort noch gar kein Flugplatz war. Biel suchte darauf wieder den Anschluss an den internationalen Flugverkehr über Basel.

In den 1930er-Jahren versuchte der damalige Stadtpräsident Guido Müller, die Flugzeugindustrie nach Biel zu holen – ohne Erfolg. Zudem nahm die Nachfrage nach täglichen Reisen per Flugzeug ab, wodurch die Stadt Biel 1938 auf regelmässige Flugverbindungen verzichtete.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wagte Biel den Neuanfang und baute den Flugplatz kräftig aus. 1948 konnte darauf geflogen werden, allerdings nie mit grossem Erfolg. So kündigte die Stadt Biel 1963 den Flugplatzbetreibern das Terrain. Das Bözingenfeld wurde für die Industrie benötigt. Allerdings gab es noch eine Übergangszeit bis 1969, in der der Flugplatz in Biel weiterhin benutzt wurde. Seit da ist Biel-Kappelen der Flugplatz der Region.

Der einsame Iltis in der Luft

Offenbar handelt es sich bei der B-17 in Biel um ein Flugzeug der US Air Force mit dem Übernamen «Lonesome Polecat», «einsamer Iltis» auf Deutsch. Sie flog im März 1944 Einsätze über dem Raum Augsburg, gemeinsam mit anderen Bombern des 550th Squadron, wie das Luftfahrt-Fachmagazin «Jet & Prop» schreibt.

Am 16. März wurde eine grosse Offensive geflogen, mit über 1800 anderen Flugzeugen. Östlich von Stuttgart wurde der Squadron, der vom «Iltis» angeführt wurde, von deutschen Jagdflugzeugen angegriffen. Der «Iltis» verlor dabei einen Propeller, ein anderer Motor brannte aus, ein Loch in einem Treibstofftank erforderte ein Umpumpen, die Plexiglas-Front am Bug des Bombers wurde weggeschossen, Funkgeräte durchlöchert.

Zudem riss der Luftstrom die Flugkarten und das Bordbuch aus dem Flugzeug, womit der Besatzung nur der seidene Schal mit aufgedruckter Europa-Landkarte blieb. Der Pilot war gezwungen, die Formation daraufhin zu verlassen. Er drehte das Flugzeug um 180 Grad und wollte via Schweiz nach Spanien fliegen.

Pilot hatte andere Pläne als die Schweizer Luftwaffe

In der Schweiz wurde der Bomber von Jagdflugzeugen der Schweizer Luftwaffe empfangen. Diese zeigten dem Bomber an, er solle ihnen folgen, um auf einem Flugplatz zu landen. Der Pilot des Bombers leistete dem aber keine Folge, da er ja nach Spanien fliegen wollte.

Aufgrund der Schäden verlor das Flugzeug – obschon die Besatzung immer wieder Ballast wie Splitterschutzwesten abwarf – aber immer mehr an Höhe. Im Gebiet des Brünigpasses drehte die B-17 schliesslich ab, als der Pilot die verschneiten Alpen vor sich sah.

Die Schweizer Flieger wollten den Bomber nach Dübendorf eskortieren. Als der Bomber-Pilot – mittlerweile nur noch auf rund 300 Metern Flughöhe – die Albiskette sah, drehte er abermals ab und befahl seiner Crew, mit dem Fallschirm abzuspringen.

Notlandung im Zugersee

Der Pilot war somit allein an Bord, als kurze Zeit später auch der dritte der vier Motoren den Geist aufgab. Mit nur noch einem Motor konnte der Pilot den Bomber schliesslich um etwa 13 Uhr auf dem Zugersee notlanden. Die Maschine versank kurz darauf im See, etwa 450 Meter vom Ufer entfernt, auf den 45 Meter tiefen Seegrund.

Danach war es acht Jahre lang still um die fliegende Festung im Zugersee. Ehe ein wagemutiger Unternehmer namens Martin Schaffner das möglich machte, was die Schweizer Armee jahrelang für unmöglich hielt: die B-17 aus dem See zu holen.

Er wollte den Bomber auf das Dach seiner Tankstelle in Suhr stellen – als Werbegag. Zwei Jahre lang bereitete er sich auf die Bergung vor: Er ringt um Bewilligungen, versucht, das Wrack möglichst präzise zu lokalisieren, und baut sich aus zwei Benzintanks ein Floss, das als Hebebühne dienen soll.

Zwei Jahre Vorbereitung, zwei Monate Arbeit

Unerfahren in der Bergung von Flugzeugen fragte Schaffner bei der Armee nach Rat. Diese teilte ihm mit, dass es unmöglich sei, den Bomber zu heben. Er suchte Taucher, die bereit sind, 45 Meter unter Wasser Stahlseile an das rund 30 Tonnen schwere Flugzeug anzubringen – noch ohne Sauerstoffflaschen, dafür mit Tauchglocke.

Ein erster Versuch scheiterte, die Stahlseile rissen. Am 23. August 1953 konnte das Flugzeug schliesslich an die Oberfläche gebracht werden. Der Bomber wurde beim heutigen Bootshafen an Land gezogen – nach zwei Monaten Bergungsarbeiten.

Der Rummel war sogleich gross: Die ganze Schweiz wollte die fliegende Festung sehen. Und Schaffner war ein Geschäftsmann, ein «Fuchs», ein «Teufelskerl», wie ihn Zeitzeugen im «Jet & Prop» nennen. So zäunte er das Flugzeug mit Holzbrettern ein und verlangte Eintritt. 1.10 Franken für die Erwachsenen, 55 Rappen für die Kinder. Und als Schaffner sah, wie die Besuchenden durch den Morast des nassen Bodens stapften, wies er seine Mitarbeitenden an, ihnen für 30 Rappen die Schuhe zu putzen.

Der Publikumsliebling in Biel

Allein am ersten Besuchstag kamen knapp 10’000 Menschen. Nach einiger Zeit in Zug stellte er in Cham, Basel, Lausanne, Bümpliz und eben auch Biel aus.

Der Uhrenstadt wurde das Wrack im Sommer 1953 präsentiert – und am 31. Juli zählte man schon 160’000 Menschen, wie die NZZ damals schrieb. Viel mehr lässt sich dazu nicht herausfinden, denn dem «Bieler Tagblatt» schien der Besuch dieses Kriegsveteranen keinen Artikel wert.

Danach wurde es still um den «Donnervogel». 1968 wurde die Maschine in St. Gallen ausgestellt, dann zwei Jahre in St. Moritz, wo das Flugzeug zusehends verfiel. 1972 wurde es in Suhr verschrottet, mehrere Teile – unter anderem zwei Motoren – wurden in ein Museum in die Niederlande gebracht. Ob sie heute noch dort ausgestellt sind, ist unklar.