Ein Zeugnis von Napoleons Ägyptenfeldzug liegt in der Bieler Stadtbibliothek

In den Kellern der Bibliothek befindet sich ein historischer Schatz. Gut geschützt liegen dort Zeugnisse des Feldzuges Napoleons, der zwar katastrophal scheiterte und dennoch ein Erfolg war.

3.12.2023, 11:21

Im Tresorraum im Magazin der Stadtbibliothek Biel befindet sich ein gut gehüteter Schatz: eine Kommode mit einem Meilenstein der Wissenschaftsgeschichte. Napoleon Bonaparte höchstpersönlich hat den Auftrag dazu gegeben. Bevor die originalen Bücher von Anfang des 19. Jahrhunderts ihren Weg in den Keller der Bibliothek gefunden haben, durchlebten sie eine lange Geschichte.

Brigitte Bättig, Vizedirektorin der Stadtbibliothek, führt – überraschenderweise – aus dem Eingangsbereich mit den Schaltern der Bibliothek raus. Die Treppe runter zum Haupteingang und dann links, eine weitere, kleinere Treppe noch weiter runter. Dort verschliesst eine Tür den Weg, Bättig öffnet sie mit einem der vielen Schlüssel am Bund.

Der Weg führt durch weitere Gänge und abermals öffnet Bättig eine Tür, sie führt in das unterirdische Magazin der Stadtbibliothek. Doch dort ist noch nicht Schluss: Die Vizedirektorin öffnet eine letzte schwere Tür in den sogenannten Tresor der Bibliothek. Gleich dahinter fällt eine besonders schön gearbeitete Holzkommode ins Auge.

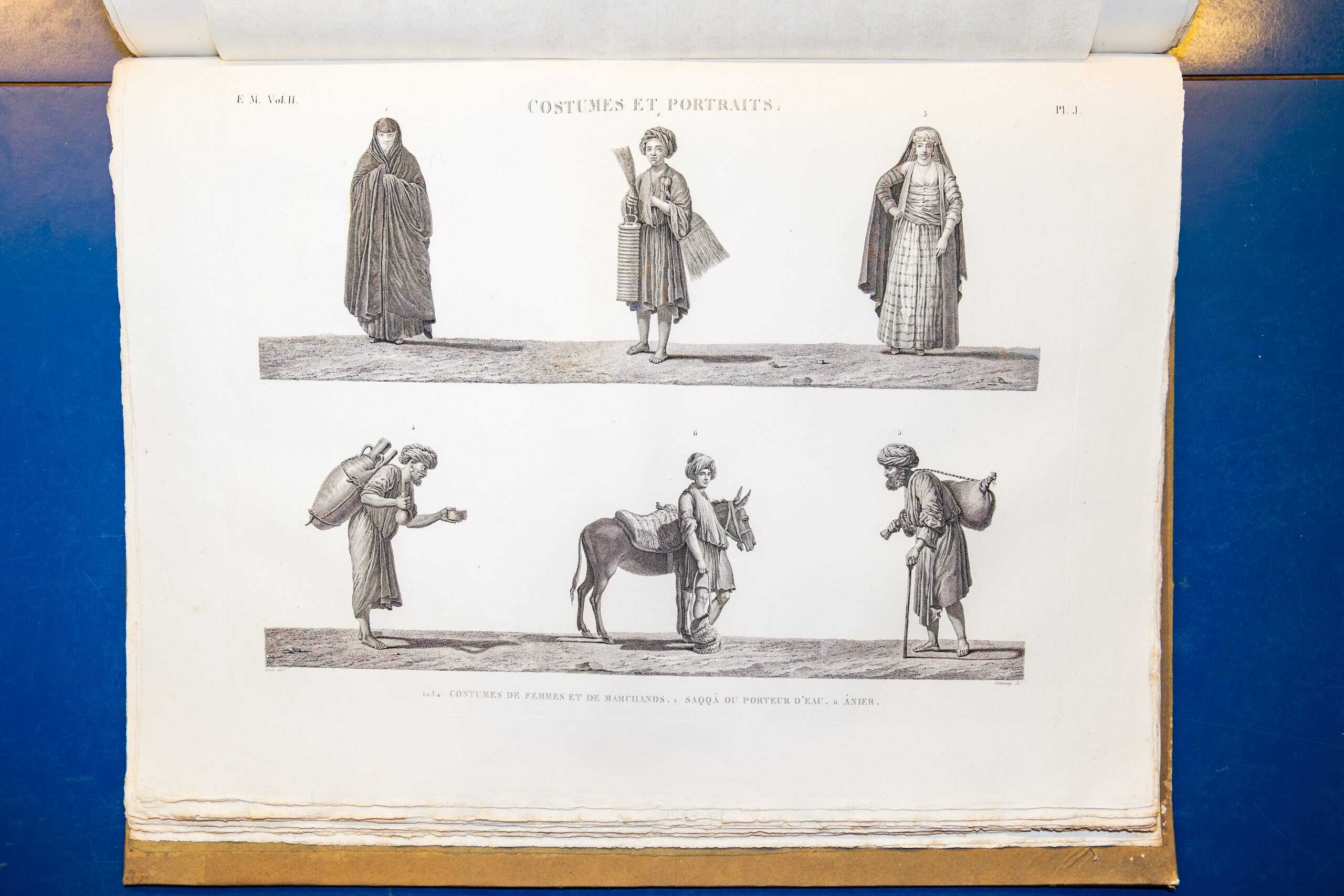

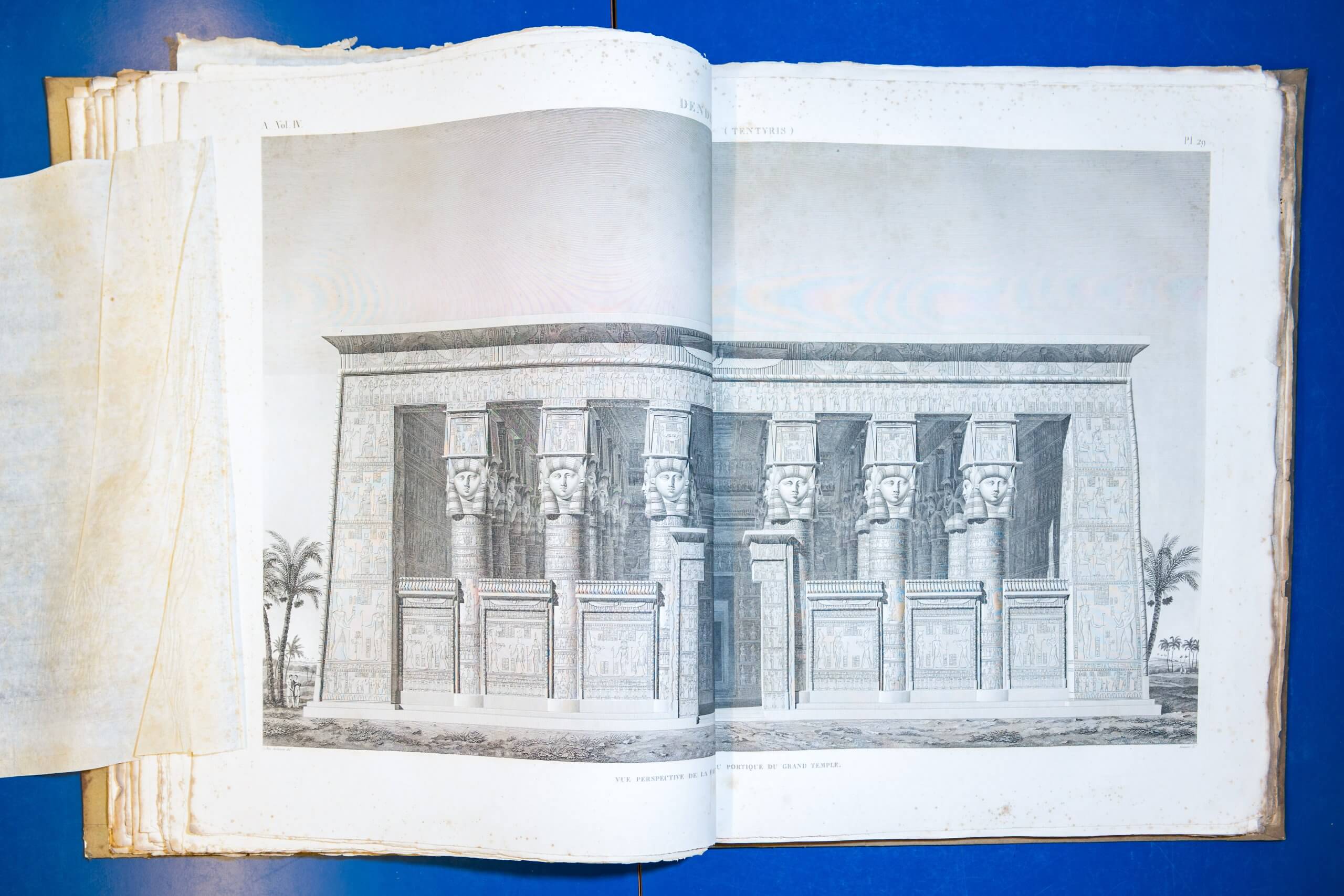

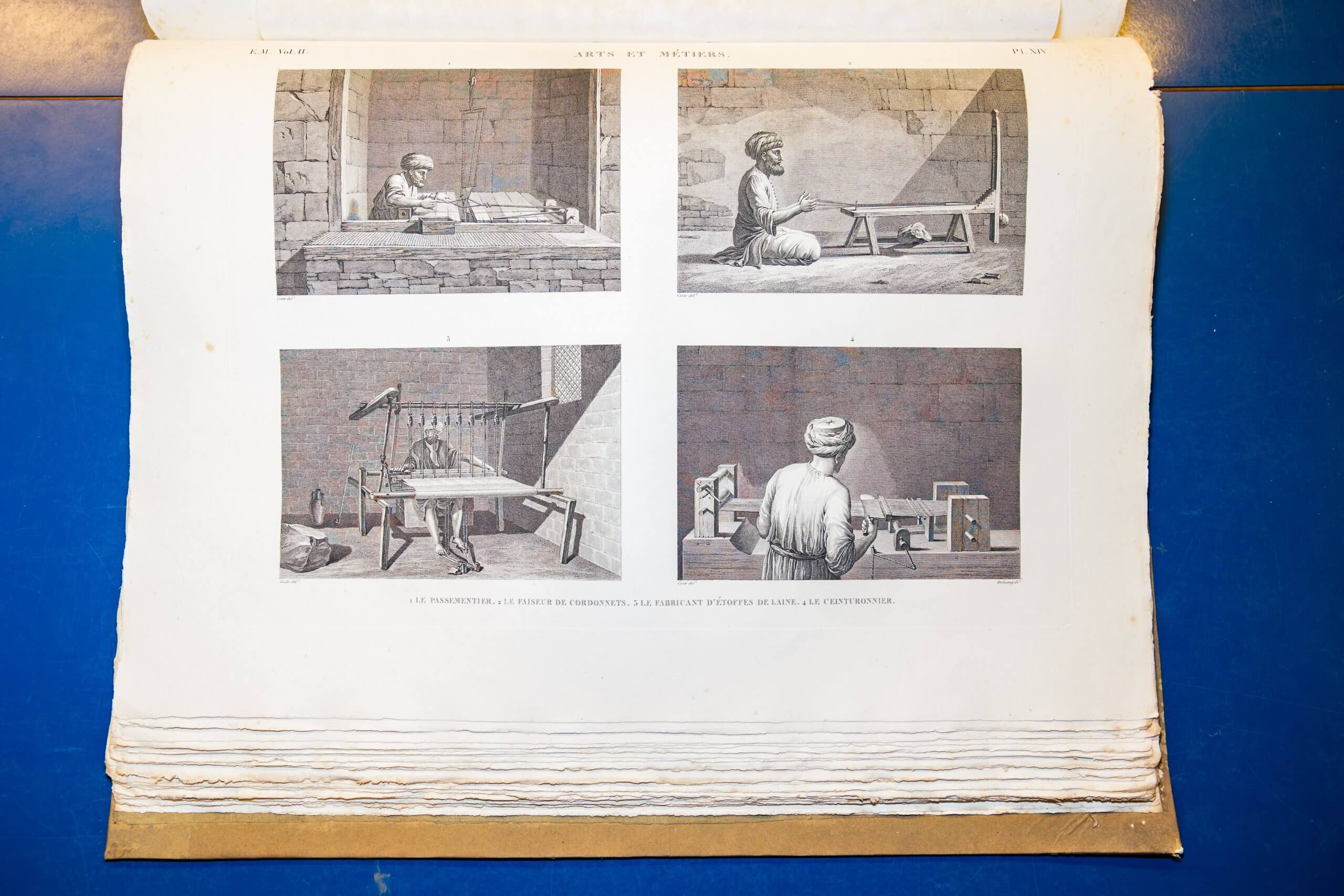

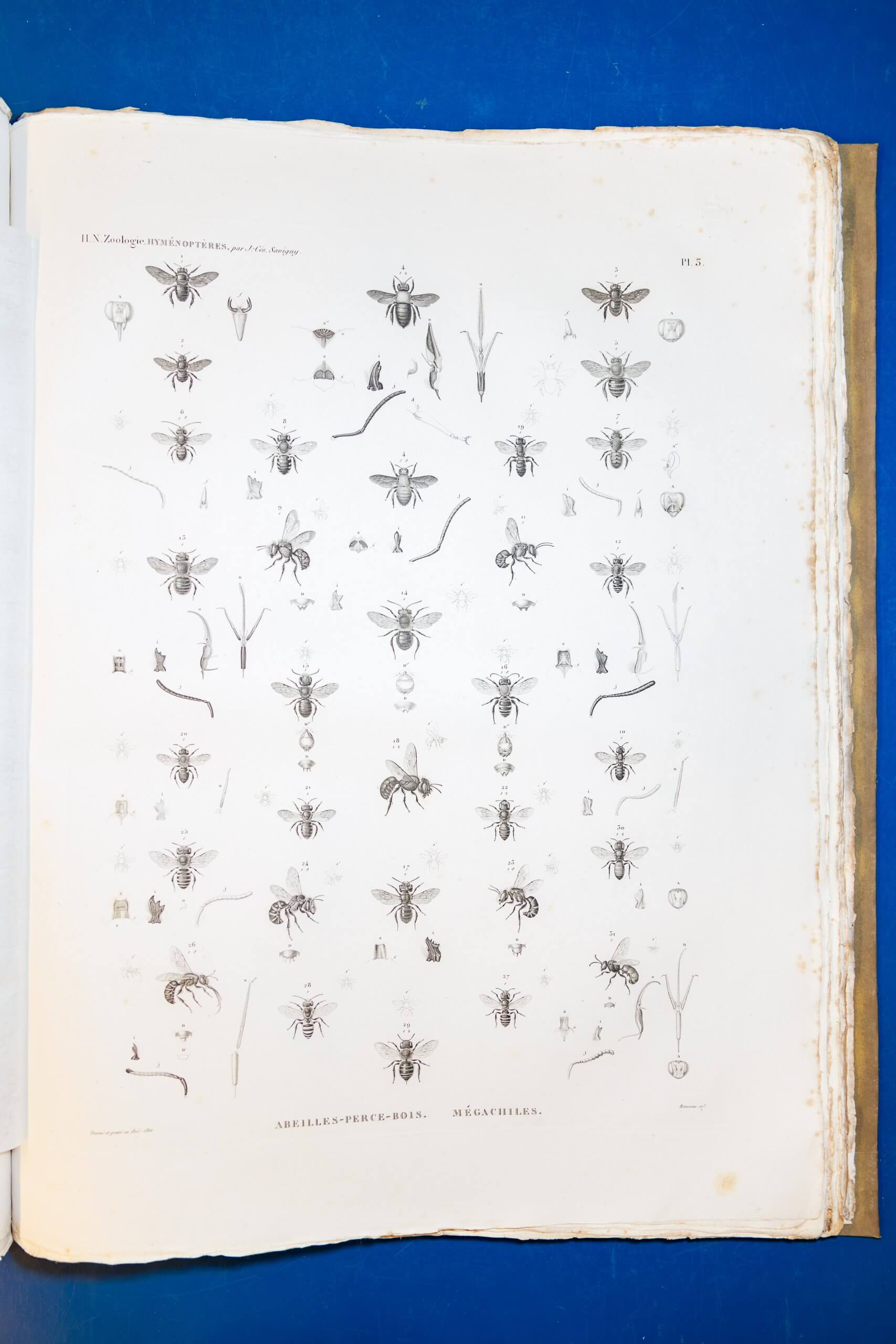

Auf der Kommode stehen 26 Bücher, insgesamt zählen sie über 7000 Seiten. Der eigentliche Schatz befindet sich aber im Innern des Schränkchens: Dort sind nochmals elf Bücher versteckt, allerdings in besonders grossem Format. Klappt man die Bücher auf, sind sie fast anderthalb Meter lang, gefüllt sind sie mit Kupferstich-Abdrucken.

Behutsam nimmt Bättig, mit weissen Handschuhen ausgestattet, eines der Exemplare aus der Kommode, die extra für die Bücher angefertigt wurde. Sie hat Schubladen, um die Bücher einfacher herausnehmen zu können.

«Die Sammlung ist aus mehreren Hinsichten ausserordentlich wertvoll», sagt Bättig. Die Bücher stellen fast schon enzyklopädisch Ägypten dar – in all seinen Facetten: Antike Ruinen, Hieroglyphen, das kulturelle Leben und auch die Tier- und Pflanzenwelt sind abgebildet. Vor der Erstellung des Werks war Ägypten in Europa zwar mystisch behaftet, allerdings nahezu unbekannt.

Zudem sind die Bücher der Grund, weshalb Napoleons militärisch völlig gescheiterter Ägyptenfeldzug dennoch als Grosserfolg gefeiert wird – allerdings wissenschaftlich. Die Bücher lösten ein breites Interesse und damit verbundene Forschungen zur ägyptischen Kultur aus.

Was ist der Hintergrund der Entstehung? Was hat Napoleon damit zu tun?

Entstanden sind die Aufzeichnungen für die Bildbände während Napoleons Ägyptenfeldzug zwischen 1798 und 1801. Napoleon – damals noch General der französischen Armee – kehrt gerade von seinem Italienfeldzug zurück und will sich profilieren, damit sein Ruhm nicht zu schnell verblasst. Er drängt das Direktorium (die damalige Regierung Frankreichs) zu einem erneuten Feldzug unter seiner Führung. England wird als Ziel verworfen, eine Invasion wäre nicht durchführbar. So entschied man sich für das damals osmanische Ägypten – wohl auch, um den ehrgeizigen General aus Frankreich loszuwerden.

Napoleon hat zwei Ziele. Erstens: Ägypten einnehmen, die Vorherrschaft im Mittelmeerraum von England brechen und den Landweg zwischen Rotem Meer und Mittelmeer – ein Teil der britischen Handelsroute nach Indien, dort wo heute der Suezkanal ist – sichern. Und zweitens – deswegen waren die Wissenschaftler mit von der Partie: Ein Heer aus Geografen, Architekten, Biologen, Archäologen, Ärzten und Zeichnern sollte das bis dahin unbekannte Ägypten erforschen, möglichst in seiner Gesamtheit. Das daraus entstandene Werk «Description de l’Égypte» bildet die Flora, die Fauna, die Gesellschaft, das moderne Leben von damals, die antiken Bauwerke und archäologische Fundstücke fast unvorstellbar umfassend ab und gilt bis heute als Monumentalwerk.

Wie verlief der Feldzug?

Wir befinden uns in Frankreich im Jahr 1798, genauer in der Hafenstadt Toulon an der Côte d’Azur. Am Morgen des 19. Mai verlässt Napoleon mit seiner Flotte, bestehend aus rund 20 Kriegsschiffen und über 300 Transportschiffen, den Hafen. An Bord sind neben 10 000 Mann Besatzung und 35 000 Soldaten auch 167 Wissenschaftler aller Gattungen. Das geheime, selbst der Besatzung unbekannte Ziel ist Ägypten.

Nachdem die Truppen Toulon verlassen hatten, stossen auf dem Weg weitere Boote aus Korsika zur Flotte und man nimmt mühelos die Insel Malta ein, ehe die Flotte am 1. Juli bei Abukir vor der ägyptischen Küste landet. Einen Tag später wird Alexandria eingenommen, es folgt die Schlacht bei den Pyramiden und am 23. Juli die Einnahme von Kairo. Dort führt Napoleon zahlreiche Reformen ein und gründet das noch heute bestehende Institut de l’Égypte und legt damit den Grundstein zur heutigen Ägyptologie.

In Kairo erfährt Napoleon dann aber von einem Schicksalsschlag: Am 1. August wird fast die gesamte Mittelmeerflotte Frankreichs bei Abukir von Grossbritannien unter dem Kommando von Vizeadmiral Horatio Nelson vernichtend geschlagen. Die Expeditionstruppe unter Napoleon war also weitgehend vom Mutterland abgeschnitten. In der Folge gerät die Ägyptenoffensive – gelinde gesagt – ins Stocken. Napoleon verlässt Ägypten ein Jahr nach der Seeschlacht von Abukir und segelt mit viel Glück, vorbei an der Seeblockade der Royal Navy, zurück nach Frankreich. Dort übernimmt er am 9. November 1799 in einem Staatsstreich die Macht. Seine Truppen lässt er in Ägypten, im Sommer 1801 müssen diese sich den osmanisch-britischen Truppen endgültig geschlagen geben. Dies ist in einem Text der Bibliothek Trogen über die Bildbände, von denen sie ebenfalls eine Ausgabe besitzt, nachzulesen.

Die Engländer verlangen nach der Kapitulation, dass die Forscher ihnen alles aushändigen, egal ob Artefakte oder Zeichnungen. Nach massivem Widerstand der Forscher – sie drohten damit, die Zeichnungen eher ins Meer zu werfen, als sie den Engländern zu überlassen – konnten sie zumindest die Zeichnungen nach Frankreich bringen. Das ist heute – in der Diskussion über die Rückgabe von kolonialer Raubkunst – ein Vorteil für Frankreich: Die Zeichnungen können nicht als geraubte Artefakte gesehen werden.

Der Berner Staatsschatz – versenkt vor Ägypten?

Ende des 18. Jahrhunderts war der Staat Bern eine Macht: Er dürfte der zweitreichste und damit zweiteinflussreichste Stadtstaat des damaligen Europas gewesen sein, mit einem immens grossen Staatsschatz. Dieser lagerte im Keller des Rathauses und durfte nicht mal von den Amtsträgern selbst genau bemessen werden. Als die Franzosen im Januar 1798 in die Schweiz einmarschierten – nicht unter der Führung Napoleons, sondern unter General von Schauenburg –, konfiszierten diese den gesamten Staatsschatz inklusive der drei Bären aus dem Bärengraben. Alles wurde feierlich nach Frankreich transportiert. Was danach mit dem Schatz geschah, ist unklar. Eine Theorie ist – gemäss einem Artikel der «Berner Zeitung» –, dass ein Teil des Schatzes von Napoleon zur Finanzierung seines Ägyptenfeldzugs eingesetzt wurde und sich während der Seeschlacht von Abukir an Bord der Schiffe befunden haben könnte. So könnte er heute auf dem Grund des Mittelmeers vor Ägypten liegen.

Wie wichtig sind die Bücher?

So vernichtend schlecht die militärische Offensive verlief, umso beeindruckender ist die Leistung der Wissenschaftler der «Commission des sciences et des arts», wie die Truppe genannt wird: Sie forschen während dreier Jahre inmitten eines Krieges und legen zahlreiche antike Bauten frei. Sie sammeln akribisch Gegenstände wie Pflanzen, präparierte Tiere oder archäologische Gegenstände und hielten das Gesehene bildlich fest.

Die Veröffentlichung löst vor allem in Frankreich, aber auch in ganz Europa eine regelrechte Ägyptomanie aus. Diese kurbelt einerseits die Forschung massiv an, bringt aber auch Grabräuber auf den Plan. Dennoch legen die Bücher den Grundstein zur heutigen Ägyptologie.

Auch eine technische Errungenschaft kann gewonnen werden. Die Kupferstiche sind sehr aufwendig, manche Stiche brauchen zwei Jahre Zeit, bis sie fertig sind. Dies, obwohl man eine neuartige Graviermaschine erfindet, die die Arbeit erleichtert. So können etwa Hintergründe wie der Himmel in zwei oder drei Tagen graviert werden, wofür man sonst bis zu acht Monate braucht.

Sind die Exemplare in Biel Erstausgaben?

Nach dem Feldzug und der Rückkehr der Forscher brauchte es fast 20 Jahre Arbeit, ehe die Bücher veröffentlicht werden konnten, obwohl an die 300 Graveure daran arbeiteten. Die Erstausgabe war die sogenannte «Édition impériale», in der viele Abbildungen in Farbe gedruckt wurden. Allerdings werden nur 1000 Exemplare dieser Ausgabe gedruckt und nur 150 davon gelangen in den öffentlichen Verkauf. Heute sind noch mindestens elf Exemplare erhalten.

Die Bände in Biel sind aus der zweiten Auflage, der sogenannten «Édition Panckoucke». Sie wurde von Charles Louis Fleury Panckoucke zwischen 1821 und 1830 in leicht kleinerem Format veröffentlicht, wobei die Lithografien nicht verkleinert wurden. Somit lassen sich die grössten Abbildungen in der Version in Biel ausklappen. Ausserdem sind die Abbildungen in dieser Version allesamt nicht koloriert. Während die erste Ausgabe Napoleon gewidmet war, ist diese zweite Ausgabe König Ludwig XVIII. gewidmet, Napoleons «Heldenleistungen» finden keinen Einzug mehr.

Wie kamen die Bücher nach Biel?

Die in Biel gelagerten Exemplare sind aus der zweiten Druckserie, also der Panckoucke-Ausgabe. Ursprünglich erhielt sie Jean-François-Xavier Pugnet für seine Verdienste als Arzt während des Ägyptenfeldzuges. Seine Tochter Elisa brachte das Werk dann nach Biel: Sie heiratete den Bieler Cäsar Adolf Bloesch. Dieser war Mediziner, Lokalpolitiker und Historiker, schrieb unter anderem ein umfassendes Werk über die Geschichte der Stadt Biel, das lange als Standardwerk galt. Sein Haus an der Mühlebrücke 5 ist heute als Bloeschhaus bekannt und Sitz des Stadtpräsidenten.

Sein Sohn Gustav Bloesch vermachte die Bildbände und Textbücher von «Description de l’Égypte» mitsamt dem Aufbewahrungsmöbel 1881 dann der Stadtbibliothek unter der Bedingung, dass sie nie veräussert werden.

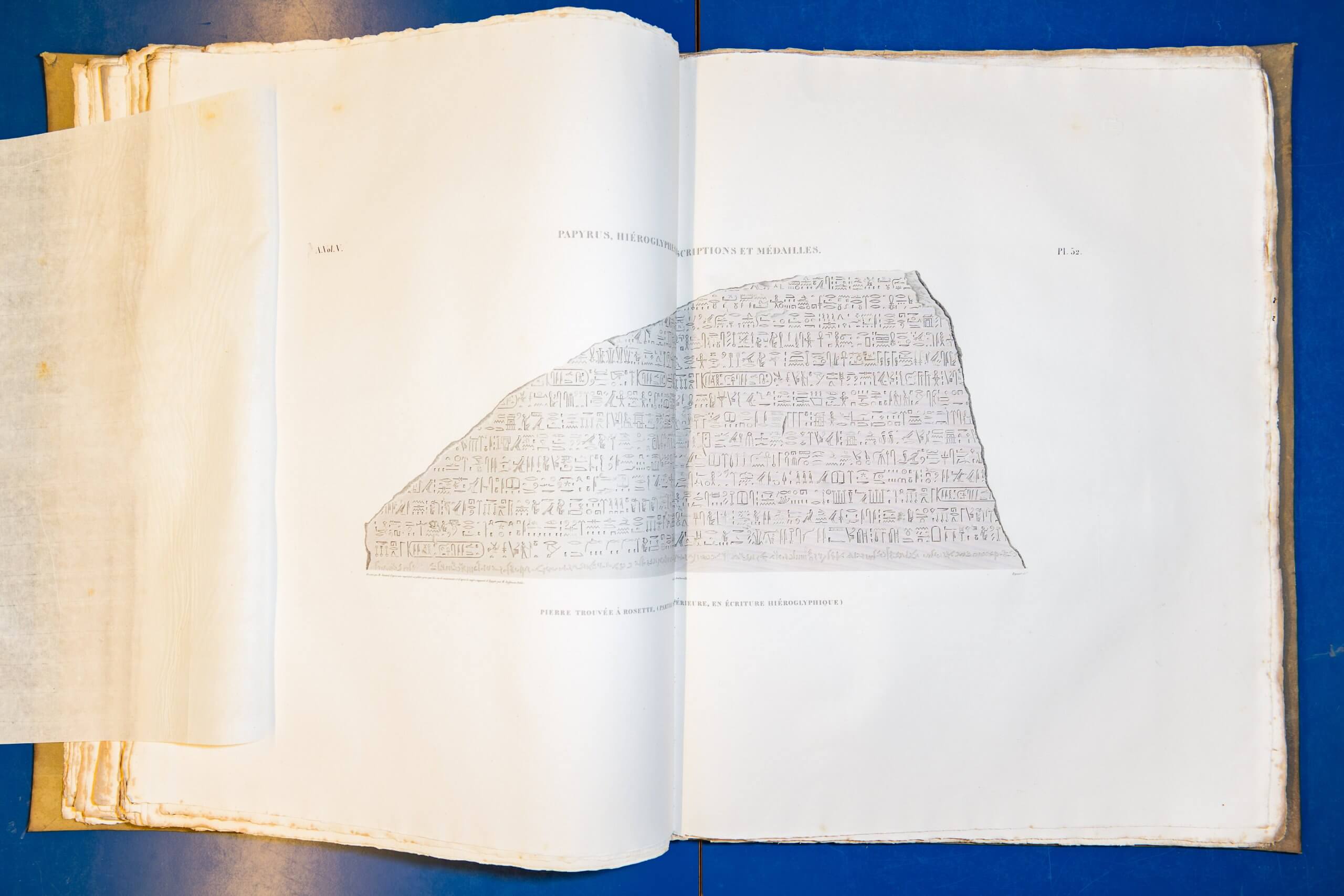

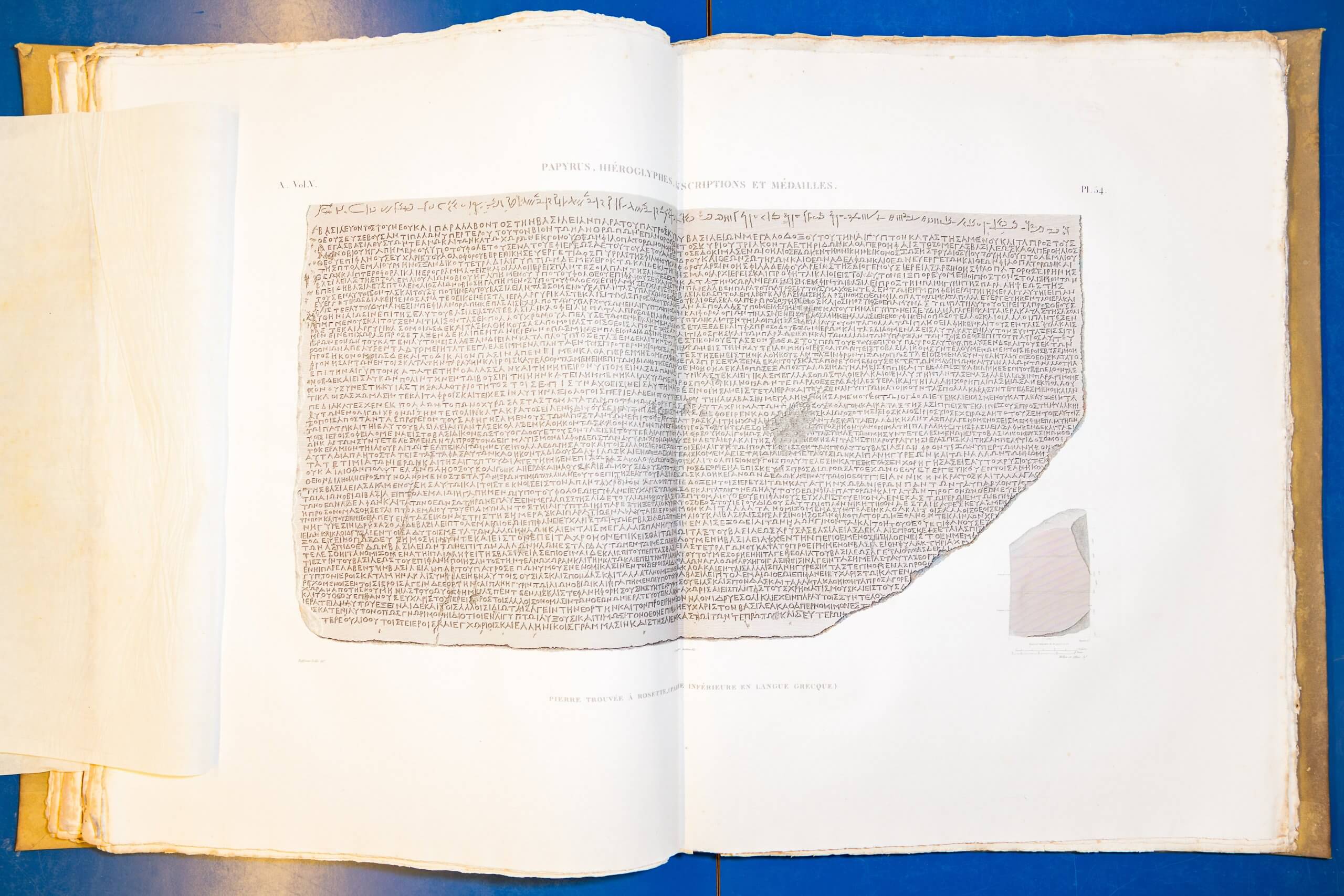

Der Stein von Rosetta

Einer der wichtigsten Gegenstände der Ägyptologie überhaupt wurde auf Napoleons Feldzug von den französischen Forschern entdeckt und ausgegraben: eine gut ein Meter hohe Steintafel, der sogenannte Stein von Rosetta. Er stammt aus dem Jahr 196 vor Christus, aus der Zeit, als in Ägypten die Ptolemäer herrschten, also die Nachfahren von Alexander dem Grossen. Besonders ist die Stele, weil derselbe Text in drei Sprachen eingeritzt ist: in ägyptischen Hieroglyphen, auf Altgriechisch und auf Demotisch, einem Vorgänger der heutigen arabischen Schrift. Nur mit diesem Stein konnten Forscher schliesslich die ägyptischen Hieroglyphen entziffern.

Obschon ihn die Franzosen entdeckten, blieb er nicht lange in ihrem Besitz: Bei der militärischen Niederlage 1801 mussten sie ihn an die Engländer aushändigen. Auch heute befindet er sich in England, und zwar im British Museum in London. Dadurch, dass die Franzosen aber solch akribische Abschriften und Abgüsse des Steins machen liessen, war es dennoch die französische Forschung, der dann der Durchbruch in der Übersetzung gelang. Und zwar 1822 dem Sprachwissenschaftler Jean-François Champollion.

England hingegen muss sich in letzter Zeit immer häufiger für den Stein rechtfertigen: Ägypten fordert die Rückgabe in das Herkunftsland, bislang weigert sich Grossbritannien.