Büne Huber von Patent Ochsner im Interview: «Ich versuche, kein Arschloch zu sein»

Er hat in der Schweiz Legendenstatus: Büne Huber von der Berner Kultband Patent Ochsner. Er spricht über seine Beziehung zu «W. Nuss vo Bümpliz» – und seinen schwersten Moment.

26.07.2025, 11:10

Büne Huber, Sie haben nun eine Pause hinter sich.

Büne Huber: Wir haben von Oktober bis Mitte April sehr intensiv gespielt. Meine Stimme war ab Januar ziemlich angeschlagen, das war teils wirklich ein Spiessrutenlauf. Ich hatte oft Angst, dass wir Konzerte absagen müssen. Umso wichtiger war die Pause danach. Jetzt sind wir für die Festivals zurück.

Was erwartet die Besucherinnen und Besucher beim Konzert am 1. August am Lakelive?

Wir sind zeitlich limitiert, werden 90 Minuten spielen. Aber wir packen viel rein: Songs, die uns Freude machen, und natürlich auch jene, die dem Publikum Freude machen. Es wird ein Streifzug durch verschiedene Alben – mit Hits, die einfach dazugehören.

Mit welchem Gefühl blicken Sie auf das Konzert?

Ich freue mich sehr auf Biel. Es ist meine Gegend, ich liebe das Seeland, und ich habe viele Verbindungen hierhin. Biel als Stadt liegt mir sowieso. Ich erinnere mich noch ans letzte Mal: Die Wetterlage war unsicher, wir hatten sechs verschiedene Wetter-Apps offen – jede zeigte etwas anderes. Schliesslich war die Landi-App die zuverlässigste. (lacht)

«Ich liebe das Seeland und Biel.»

Ist jedes Konzert besonders? Oder stellt sich Routine ein?

Für Routine reicht es nicht. Wir spielen diesen Sommer zwar einige Konzerte, aber nie so eng getaktet, dass es zur Gewohnheit wird. Diese Woche spielen wir dreimal, dann ist wieder Pause. Damit wir trotzdem in einen Flow kommen, treffen wir uns früher, essen zusammen, tauschen Geschichten aus. Das hilft, um uns alle auf ein Level zu bringen. Gerade bei Festivals ist der Fokus schwierig zu halten. Es läuft schon Musik, viele Leute sind unterwegs, es ist viel los backstage. Das kann auch mürbe machen.

Wären Ihnen mehr Festivals und damit mehr Routine lieber?

So wie es jetzt ist, gefällt es mir. Zwei, drei Konzerte mehr wären kein Problem, aber ich bin sehr zufrieden mit der Balance.

Mehr als nur eine Hitparade: Patent Ochsner beeindruckt am Lakelive – die Konzertkritik

Freitagabend am Bieler Seeufer. Es ist dunkel geworden, der Wind hat sich gelegt, vereinzelt knallt Feuerwerk. Vor der Mainstage des Lakelive Festivals versammeln sich wohl rund 10’000 Menschen, gefühlt das ganze Festival wartet gebannt auf den Headliner: die Berner Kultband Patent Ochsner. Man spürt die Vorfreude im Publikum.

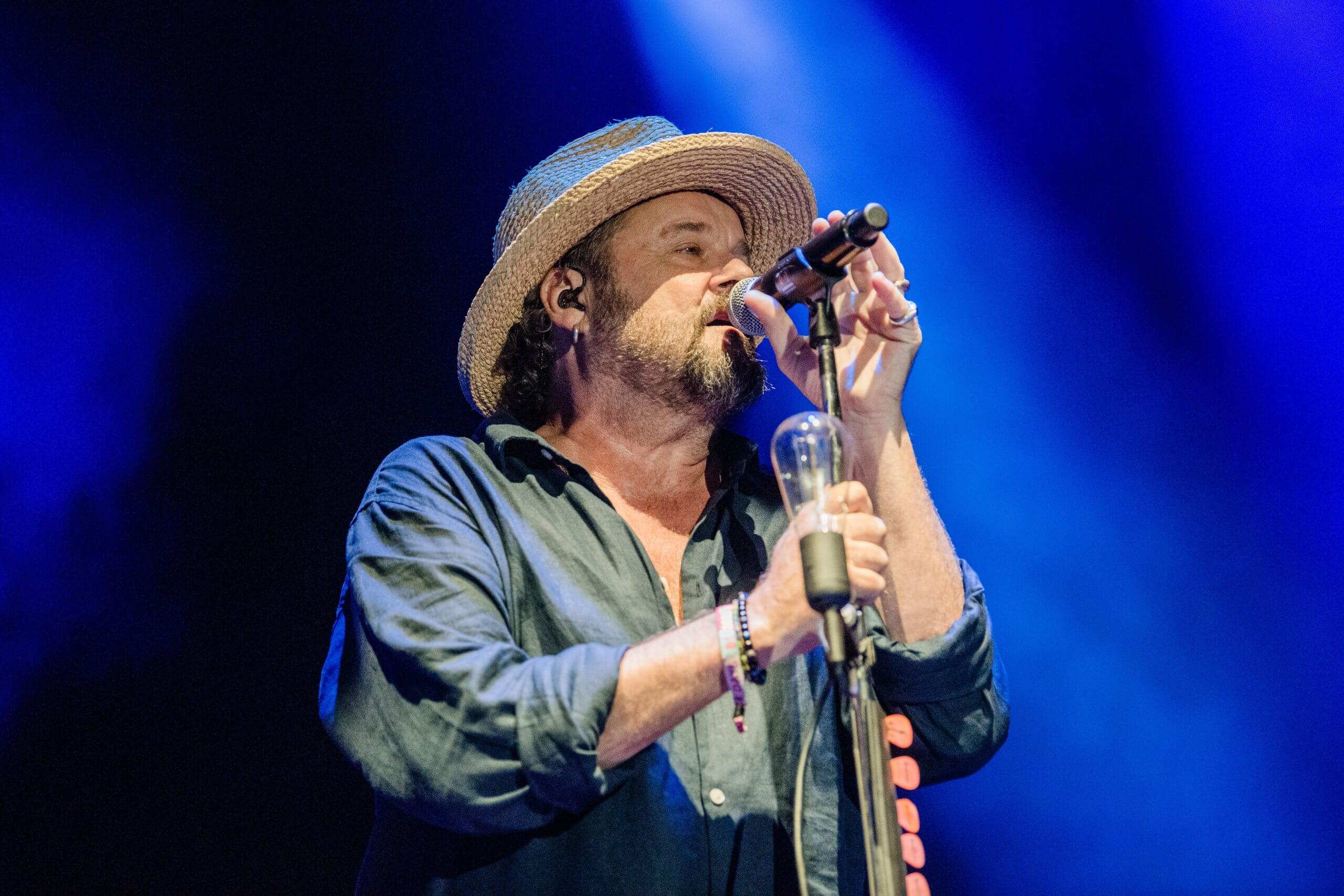

Mit ein paar Minuten Verspätung wird sie angekündigt, die Gruppe mit «Legendenstatus», wie der Moderator sagt. Und dann kommen sie endlich auf die Bühne, die neun Musikerinnen und Musiker. Zuletzt und unter viel Applaus kommt Frontmann Büne Huber mit breitem Grinsen und tritt ans Mikrofon.

Er hat vor 35 Jahren die Band gegründet und ist der einzig Verbliebene der Originalbesetzung. Seit damals hat sich Patent Ochsner tatsächlich so etwas wie einen Legendenstatus erarbeitet, mit zehn Platinalben und neun Swiss Music Awards.

Und obschon sie seit 35 Jahren unermüdlich durch die Schweiz touren und viele Menschen sie wohl bereits mehrmals live gesehen haben dürften, sind ihre Konzerte immer sehr gut besucht. Das hat einen Grund: Die Bandmitglieder könnten sich zurücklehnen und einfach Hit um Hit herunterspielen. Aber genau das tut Patent Ochsner nicht.

Grosse Freude bei Publikum und Büne Huber

Das zeigt sich auch am Lakelive schnell. Büne Huber holt das Publikum von Anfang an voll ab, spielt erst den Prolog des letzten Albums und bringt dann gleich den rockigen Hit «Ausklaar». Danach richtet er sich kurz mit «Ici c’est Bienne» und «Mir heinis huere gfröit uf hüt» ans Publikum (Büne Huber hat eine enge Bindung zu Biel und dem Seeland) und fährt mit der ruhigen, aber bekannten Ballade «Ludmilla» fort.

Spätestens jetzt hat er alle Menschen auf dem Lakelive-Gelände in seinen Bann gezogen – obschon das Konzert nicht mit einem Feuerwerk beginnt, dafür aber mit einer Einladung zum Zuhören.

Patent Ochsner am Lakelive 2025

Was folgt, ist eine packende Show mit einem 90-minütigen Spannungsbogen und einer enormen musikalischen Tiefe. Alles ist irgendwie stimmig, die neun Personen auf der Bühne haben spürbar Freude an dem, was sie tun, und sie harmonieren miteinander.

Einfache, aber wirkungsvolle Inszenierung

Immer wieder gibt die Band ihre Hits wie «Guet Nacht, Elisabeth» oder «Bälpmoos» zum Besten, das Publikum singt textsicher und laut mit. Alle diese Hits spielt Patent Ochsner nicht einfach herunter, sondern erweitert sie, spielt musikalisch mit ihnen. Und das alles in einem einfachen, aber wirkungsvollen Bühnenbild und visuellen Effekten auf dem LED-Screen.

Spätestens bei der «W. Nuss vo Bümpliz» brechen im Publikum alle Dämme und es singt den letzten Refrain inbrünstig und ganz ohne Band und Büne Huber. Dieser lauscht ergriffen und verabschiedet sich dann ein erstes Mal vom Publikum.

Die obligate Zugabe ruft und Büne Huber spielt zwei seiner grössten Balladen, «Für immer uf di» und «Scharlachrot». Das Abschlusssolo des Saxofonisten Alex Hendriksen zieht nochmals alle Anwesenden in seinen Bann – obschon dieses am Lakelive ruhig ausfällt. Dafür ist es ein sehr stimmiger Abschluss.

Ein paar fehlten, dafür gabs einen besonders seltenen

Ein kritischer Besucher mag nun bemängeln, dass einige Hits wie «Fischer» oder «Gummiboum» gefehlt haben. Aber das kann und darf eine Band im Kaliber von Patent Ochsner machen. Dafür spielte sie am Lakelive «Sunnechünig» mit dem einschlägigen Refrain «Schlaf Chindli, schlaf, sisch nume dis Bett wo brönnt». Ein Lied, das die Band schon länger nicht mehr live gespielt hatte. Ein Hinweis auf die belastende Situation auf der Welt, so Büne Huber.

Ein Konzert, das nicht nur Hits zum Mitgrölen bietet, sondern mit musikalischer Tiefe zum Staunen und Nachdenken bringt. Immer wieder, auch am gefühlt zehnten Konzert von Patent Ochsner.

Nicht nur die Ochsners – das lief sonst noch am Freitag

Neben dem fulminanten Konzert von Patent Ochsner und der Eröffnung von Death by Chocolate gibt es noch einige Leckerbissen zu erwähnen, denn das Programm war auch neben den Headlinern äusserst vielversprechend. Ein kurzer Überblick.

Biel Lakelive 2025 – Death by Chocolate

Die Hauptbühne eröffnete die Baslerin Anna Rossinelli mit einer stimmigen Show. Sie machte ein paar Fehler, vergass einmal den Text und musste mal einen Spicker zu Hilfe nehmen bei den neusten Songs. Doch genau das hat sie und ihren Auftritt so sympathisch gemacht. Sie hüpfte über die Bühne, erst in Absatzschuhen, dann barfuss und sang ihre Lieder mit viel Power – darunter auch ein Cover des Avicii-Songs «Wake me up» in ihrer ursprünglichen Strassenmusik-Formation.

Anna Rossinelli am Lakelive 2025

Zwischen Rossinelli und Patent Ochsner stand eine Band aus Deutschland auf der Mainstage, nämlich Milky Chance. Als der Frontsänger beim zweiten Song das Publikum zum Mitsingen animierte, schien er etwas gar überrascht, wie wenig Rückmeldung kam. Doch das Schweizer Publikum braucht für gewöhnlich etwas, bis es im Konzert angekommen ist. Milky Chance überspielt die Verwunderung und schafft es schnell, das Publikum am Lakelive zum Tanzen mitzureissen.

Milky Chance am Lakelive 2025

Unmittelbar vor Patent Ochsner und damit in einem etwas undankbaren Slot spielte der Mundart-Rapper Manillio auf der Zeltbühne. Undankbar, weil ab Konzertmitte immer mehr und mehr Besucherinnen und Besucher das Zelt verliessen und Richtung Hauptbühne strömten. Dafür war die Circus Stage zu Konzertbeginn zum Bersten voll, auf dem Weg neben der Bühne war fast kein Durchkommen mehr. Manillio spielte alle seine poppigen Hits und brachte – als spezielle Überraschung – seine alten Crewmitglieder Tommy Vercetti und Dezmond Dez von Eldorado FM auf die Bühne. Das tat dem eher ruhigen Konzert enorm gut, die Energie im Publikum stieg gerade um einige Levels.

Manillio am Lakelive 2025

Das ganze Konzert ist abwechslungsreich und anders, als Manillio auf seiner letzten Platte singt («Ir Hood chli zu Pop, im Mainstream zu weird»), ist eher das Gegenteil der Fall: Manillio ist so vielseitig, dass er vor einer Hip-Hop-Crowd genauso punkten kann wie vor einem Mainstream-Publikum.

Manillio am Lakelive 2025

Hat sich Ihre Konzert-Routine durch die letzte Albumtour verändert?

Klar, bei mehreren Auftritten am selben Ort – vier- bis achtmal hintereinander – entsteht ein ganz besonderes Band-Feeling. Das war etwas vom Allergeilsten. Die Technik ist glücklich, weil sie nicht täglich abbauen muss. Wir haben mehr Zeit, früher in die Halle zu gehen, Dinge auszuprobieren. Das ist ein Riesenvorteil.

Was macht ein Konzert für Sie unvergesslich?

Ich leide etwas unter dem «Elephant Brain», also einem sehr guten Gedächtnis. Daher vergesse ich Konzerte nicht so schnell. Ich habe präzise Bilder im Kopf, oft kleine Details am Rand, die mir bleiben. Das kann positiv oder negativ sein und ist nicht immer ein Segen. Es gibt Konzerte, die nicht gut liefen – auch die prägen sich ein. Wenn man mal nicht als Gewinner von der Bühne geht.

Gibt es denn ein besonders negatives Erlebnis?

Ich kultiviere das nicht gerne, sehe es eher von der sportlichen Seite: Was kann ich nächstes Mal besser machen? Besonders eingeprägt hat sich das letzte Konzert vor dem ersten Corona-Lockdown. Zwei Gigs im Bierhübeli waren noch angesetzt, aber ich hatte ein ganz schlechtes Gefühl. Die Situation hat sich in kurzer Zeit zugespitzt. Ich wollte nicht riskieren, dass Leute krank werden und vielleicht gar sterben und man sagt: Es passierte im Bierhübeli. Ich war nervös, die Gedanken waren ganz woanders, es ist mir total schwergefallen, mich zu konzentrieren, ich hatte ein Gefühl von schwerster Unsicherheit und Schwindel. Ich spielte wohl so schlecht wie noch nie. Das war hart, denn ich wusste: Das war für lange Zeit das letzte Konzert, denn ich war mir sicher, im Festivalsommer 2020 werden wir nirgends auftreten können.

Wünschen Sie sich im Nachhinein, Sie hätten dieses Konzert nicht gespielt?

(Lacht) Ja, irgendwie schon. Die letzten beiden Konzerte haben wir dann auch abgesagt. Aber das schlechte Gefühl mit diesem letzten Konzert blieb.

Und die schönste Erfahrung?

Einmal kam vor dem Konzert in Basel ein Lehrer zu mir: Ein Mädchen aus seiner Klasse war bei einem Autounfall gestorben, und die ganze Klasse war da. Der Lehrer bat mich, auf der Bühne etwas dazu zu sagen, und ich konnte es tatsächlich aufgreifen – es wurde mucksmäuschenstill, man hörte ein Schluchzen und ich wusste: Da steht die Klasse. Das hat mich tief berührt, ich ging total ergriffen von der Bühne. Und dann: Später, in Zürich, lag das Polaroid-Foto eines Babys auf dem Mikrofonständer. Die Eltern schrieben, es sei in jener Nacht gezeugt worden, als wir das Konzert in Basel gespielt haben. Leben und Tod so nah beieinander – das war sehr eindrücklich.

Eine sehr schöne Geschichte.

Ja, und dann hatten wir ein paar Jahre lang an diesem Datum immer dieses Foto auf der Bühne, das uns daran erinnerte. Es wurde ein Begleiter, das war enorm schön.

«Dass Ski Aggu unseren Song spielt, finde ich wahnsinnig lustig und rührend.»

Deutsche Hip-Hop-Newcomer wie Ski Aggu oder 01099 spielen «W. Nuss vo Bümpliz» an ihren Konzerten. Was bedeutet Ihnen das?

Ich finde das wahnsinnig lustig und rührend. Ich sehe immer wieder Videos davon, gerade vor ein paar Wochen vom Gurten-Festival. Das ist wahnsinnig herzig. Es ist wie ein musikalischer Gruss, eine Hommage. Musiker bedienen sich ja oft an bestehenden Dingen. Ich selbst mache das auch. Es ist ein Zeichen von Wertschätzung.

Hängen Ihnen Hits wie «W. Nuss vo Bümpliz» oder «Scharlachrot» manchmal zum Hals raus?

Wir haben ein einfaches Prinzip: Wenn uns ein Song nichts mehr sagt, dann spielen wir ihn nicht mehr. Auch Hits. Aber es gibt auch musikalische Tricks, Songs frisch zu halten. «Scharlachrot» war mir eine Zeit lang zu nah, deshalb spielten wir es nicht mehr. Jetzt haben wir ihn musikalisch leicht verändert. Und dazu kommt das Saxofon-Solo, das ein völlig freier Ritt ist und während dem die ganze Band die Antennen ausgefahren hat, um Alex (Saxofonist Alex Hendriksen, Anm. d. R.) das musikalische Gerüst zu geben – das belebt ungemein.

Gibt es einen Song, den Sie bereuen?

Nein, aber es gibt Songs, die in meinen Augen nicht besonders gelungen sind. Wir sind eine Album-Band und müssen jeweils einen Bogen über ein ganzes Album spannen. Manchmal braucht es da einen «Trenner», etwas Leichtes zwischen schweren Themen. «Gummiboum» war so ein Song. Wir hatten zwei hoch depressive Songs auf dem Album und die Stimmung musste danach irgendwie wieder rauf. Ich dachte, das ist einfach ein lockeres Intermezzo, eine Pause sozusagen.

Und trotzdem wurde «Gummiboum» ein Hit.

Absolut. Ich habe mir überhaupt nichts gedacht zu diesem Song. Der Verantwortliche der Plattenfirma rief mich vor Veröffentlichung an und sagte: «Wir müssen diesen Song ausbauen und als erste Vorabsingle bringen. Das ist ein Hit.» Ich sagte, das gehe nicht. Denn: Ich hatte keinen Hehl daraus gemacht, dass ich zwei Jahre vorher mit einer schweren Depression zu kämpfen hatte. Und das erste Lied, das wir danach rausbringen, ist der «Gummiboum»? Schliesslich fanden wir einen Kompromiss und veröffentlichten den Song als zweite Single.

Wie ist der Song entstanden?

Ich sass im Wartezimmer eines chinesischen Arztes, draussen spielten Kinder Räuber und Poli. Eines fragte: «Wieso muss immer ich der Polizist sein?» Darauf das andere: «Jemand muss es einfach sein.» Gleichzeitig stand dieser Gummibaum im Raum. Die waren irgendwann in den 70er-Jahren in jedem Haushalt und wurden dann von der Yucca-Palme abgelöst. Ich fand beides einigermassen doofe Pflanzen. Ich begann, mit dem Gummibaum zu reden. Im Studio wusste ich dann: Das ist die Art, wie wir aus dem schweren Album-Teil wieder herauskommen. Dass es dann so einschlägt, damit hatte ich nicht gerechnet.

«Ich versuche, kein Arschloch zu sein – was mir nicht immer gelingt.»

Sie und Ihre Band haben heute fast schon Legendenstatus. Was bedeutet Ihnen das?

Ich sehe das anders. Ich wache jeden Morgen auf, versuche meinen Tag zu bewältigen. Ich sehe viel eher mein Scheitern als Legendenstatus. Natürlich ist es ein Geschenk, das zu tun, was ich liebe und erst noch über eine so lange Zeit. Aber diese «Popstar-Bilder» passen nicht mehr zu meinem Leben.

Also kein Star, sondern einfach Büne aus Ostermundigen?

Genau. Ich versuche, ein normales Leben zu führen, kein Arschloch zu sein, ein guter Vater – gelingt mir beides nicht immer. Ich denke nicht darüber nach, ob ich eine Legende bin. Ich will einfach gute Konzerte spielen.

Werden Sie oft auf der Strasse erkannt und angesprochen?

Ja, das gehört dazu. Der Dok-Film von SRF über mich hat da sicher mitgeholfen. Meist grüssen die Leute aber einfach freundlich, manchmal wollen sie ein Selfie und ein Autogramm. Was ich sehr schätze, sind normale Gespräche, wie etwa beim Einkaufen über die beste Erbsensuppe zu diskutieren.

Haben Sie Groupies?

(Lacht) Ja, die gibt es, aber ich merke das weniger. Meine Frau eher. Aber sie kommt gut damit klar, Eifersucht gibt es nicht.

Was ist für Sie heute anders als früher?

Fast alles. Ich bin der Einzige, der von der Ur-Formation übrig ist. Konzerttechnisch hat sich extrem viel getan seit damals. Der grösste Unterschied: Früher haben wir beim Auf- und Abbau mitgeholfen. Heute müssen wir das nicht mehr. Das ist mit dem Alter ein Segen.

Apropos Alter: Denken Sie an den Ruhestand?

Nein. Ich kenne viele, die herunterzählen. Ich nicht. Ich will weitermachen, solange es geht. Vielleicht wird es kürzer, überschaubarer, weniger energiegeladen. Aber aufhören? Nein. Wenn ich pensioniert wäre, würde ich das Gleiche tun: schreiben, malen, komponieren.

Kommt ein Soloprojekt infrage?

Im Moment nicht. Aber man weiss nie. Vielleicht gibt es wieder mal den Wunsch, etwas zu machen, das ausserhalb des Bandkörpers steht. Aktuell sehe ich das aber nicht.

Wie erleben Sie sonst die Veränderungen in der Musikbranche? Stichworte: Streaming, Social-Media-Druck, kürzere Songs…

Ich beobachte das alles mit viel Interesse. Aber ich bin wahnsinnig froh, dass wir nicht voll reinspringen müssen in diese Thematik. Dass wir sagen können: Wir machen eine Tour – und die ist ausverkauft, auch ohne den Clown spielen zu müssen. Ganz ohne Tiktok-Zirkus und weiss der Geier was. Das ist für mich eine Grundbedingung, um mit Selbstrespekt im Business zu sein. Heute siehst du viele, die einen einzigen Hilferuf nach Aufmerksamkeit posten – und dann springt doch niemand an. Mein Bild davon ist: Du hast zuerst den Orgasmus, dann kommt das Vorspiel. Das ist für mich eine falsche Haltung beim Songwriting. Wegen der Streaminglogik – Spotify zählt erst nach 30 Sekunden – fangen viele Songs gleich mit dem Refrain an. Bridges werden weggelassen. Für mich ist die Bridge ein Perspektivwechsel, ein Atemholen – wie im echten Leben. Aber ich bin ein Musiker, der die Gitarrensaiten spüren will. Ich brauche die Physis, nicht nur den Algorithmus.

Wäre schade, wenn die Bridge verschwindet.

Wird sie wohl langsam. Aber das ist nicht schlimm – alles kommt ja wieder. Die guten wie die schlechten Sachen. Eine Schlaghose bleibt eine Schlaghose, auch wenn die Farbe anders ist.

«Wenn ich sehe, was die Menschen in Gaza derzeit erleben, wird mir schlecht.»

Beschäftigt Sie die aktuelle Weltlage? Und fliesst das in Ihre Musik ein?

Sehr sogar. Phasenweise habe ich das Gefühl, mir werde schlecht. Etwa, wenn ich sehe, was die Menschen in Gaza derzeit erleben – auf beiden Seiten. Dieser Konflikt ist wohl kaum lösbar. Wenn ich die Bilder von Zerstörung und Hungersnot sehe – auch aus der Ukraine – macht mich das fertig. Und wenn ich sehe, wie viele eigenartige, neurotische Männer im Moment an der Spitze von einem Staat stehen, dann beunruhigt mich das wahnsinnig. Menschen mit Macht, aber ausgerüstet vor allem mit einem Ego und sicher nicht mit dem Gefühl von Empathie und Verantwortung für eine ganze Gesellschaft, für ein ganzes Land. Das macht mich irre. Ich habe kürzlich einen Song geschrieben, der dies anspricht. Aber politische Parolen interessieren mich weniger – mich interessiert der einzelne Mensch. Der Soldat. Das Kind. Die Mutter. Der Mensch mit Einfluss oder der ohne. Wenn daraus ein Lied entsteht, muss es universell lesbar sein, sonst funktioniert es nicht. Aber ob daraus was wird. Mal sehen. Im Moment gefällt er mir – vielleicht finde ich ihn in drei Monaten schrecklich.

Ist Musik Ihr Ventil?

Eher das Malen und Zeichnen. In der Musik denke ich sofort an Bühne, Arrangement, Umsetzung. Beim Malen bin ich allein. Und in der Band gehts nicht nur um mich – da steht man gemeinsam für einen Song. Da braucht es Diskussion. Das ist aber auch das Schöne daran.

Beim aktuellen Album «Tag und Nacht» sagt bereits der Titel viel. Wie sehen Sie die Platte?

Es war eine Zangengeburt. Ich hatte im selben Zeitraum eine Bilderausstellung in Bern und habe einen guten Freund verloren – das hat mich alles beschäftigt. Ich musste mir vieles vom Leib schreiben. Aber: Ein ganzes Album über Abschied und Tod? Und das dann zwei Jahre lang auf Tour spielen? Nein, das ging nicht. Ich musste neu ansetzen. Wir haben klein angefangen, mit Songskizzen und Fragmenten. Es wurde keine homogene Platte. Aber eine ehrliche. Die beste, die in diesem Moment möglich war. Und ja – ich bin sehr glücklich damit.

Welche Songs liegen Ihnen besonders am Herzen?

«Universum 1» und «Universum 2» – die Klammer des Albums. Und «Dämonen». Der funktioniert an Festivals aber nicht, behaupte ich. Spätabends, nach einem ganzen Festivaltag etwas über Dämonen, die dann früher wach sind, als du zu hören, will niemand. Aber für uns als Band bedeutet er viel. Wir haben ihn im Winter drinnen gespielt – auch dort war es an der Grenze, ob das Publikum mitgeht. Aber wir würden ihn wahnsinnig gerne mehr spielen.

Ihre Frau ist in Magglingen aufgewachsen. Sind Sie noch oft im Seeland?

Nicht so sehr in Magglingen, aber sonst sehr oft. Biel war lange mein Arbeitsort, ein Stück Heimat. Ich liebe die Stadt – ihre Offenheit, die Vielfalt. Und der See… Das ist einfach eine wunderschöne Gegend.

Gibt es Orte, die Ihnen besonders geblieben sind?

Viele, aber keine konkreten. Ich liebe das Seeland. Biel sowieso.

Was ist Ihre Frau für Sie? Eine Seelenverwandte?

Ja, wahrscheinlich schon. Auch wenn das Wort inflationär gebraucht wird. Bei uns passt es. Es war Liebe auf den ersten Blick – obwohl wir an völlig verschiedenen Punkten im Leben standen. Sie ist Partnerin, Stütze, Inspiration. Und jemand, mit dem man Pingpong spielen kann – gedanklich. Sie fordert mich heraus. Das ist viel wert.

Patent Ochsner und Züri West wurden lange als Gegenspieler stilisiert – die Beatles und die Stones der Schweiz?

(Lacht) Ja, das wurde mal so gesagt, aber davon habe ich lange nichts mehr gehört. Wir waren die Beatles. Damit kann ich leben – ich mag die Beatles mehr als die Stones.

Warum funktioniert Ihre Musik auch bei der jungen Generation so gut?

Keine Ahnung. Leute erzählen mir, dass sie als Kinder mit ihren Eltern an ein Ochsner-Konzert gingen – und heute mit ihren eigenen Kindern kommen. Ich weiss nicht, woran es liegt. Vielleicht sollte man das auch gar nicht zu genau analysieren.

Gibt es Festivals oder Orte, wo Sie nicht mehr auftreten würden?

Nein. Ich würde überall wieder hingehen. Eher ist es schade, dass es nicht überall möglich ist. Verträge, Exklusivrechte – das schränkt manchmal ein. Aber manchmal kann man auch etwas dealen. Wie mit dem kleinen Konzert in Frutigen nach dem Seaside Festival. Wir können ein paar Wochen später in Frutigen in der Badi spielen, weil unser Abend am Seaside ausverkauft ist.