Nur knapp dem Tod entkommen, danach die Leichname seiner Freunde ausgegraben

Er ist einer der wenigen Augenzeugen einer grossen Katastrophe: Ilario Bagnariol aus Ins hat vor 60 Jahren den grössten Baustellenunfall der Schweiz mit 88 Toten nur knapp überlebt. Das Schwierigste kam danach.

30.08.2025, 11:29

August 1965, kurz nach 17 Uhr. Ilario Bagnariol sitzt auf seinem Bulldozer und schiebt einen grossen Felsbrocken zum Förderband, als er plötzlich einen starken Luftzug spürt. Er hört seinen Chef rufen, er solle nach oben schauen und er sieht den ganzen Berg auf sich zukommen: Der Gletscher oberhalb von ihm bewegt sich immer schneller Richtung Tal. «Es sah aus, als drehe sich der Berg von innen nach aussen.»

Bagnariol springt vom Bulldozer herunter. Sekundenbruchteile später donnert die Eislawine zu Tal – nur wenige Meter neben Bagnariol vorbei:

«Sieben Meter weiter hinten – und ich wäre mitgerissen worden.»

Er sieht zu, wie sich eine Katastrophe ereignet: Eine riesige Eismasse kracht auf das Barackendorf der Baustelle, er sieht, wie Kantine, Unterkünfte und Baumaschinen vom Eis mitgerissen und begraben werden. «Alles war nur noch weiss, keine Kollegen, keine Maschinen und keine Gebäude mehr.» Danach eine Staubwolke.

Bagnariol beginnt sofort, nach Verschütteten zu suchen. Den Ersten, den er findet, ist der Ambulanzfahrer der Baustelle. Er ist erstickt. Danach verschwimmen die Erinnerungen.

Von Italien über Luxemburg ins Saastal

Bagnariol befindet sich ganz hinten im Saastal, auf der Baustelle für die Mattmark-Staumauer, unterhalb des Allalingletschers. Er stammt aus Italien, genauer aus dem friaulischen Pordenone, nahe Udine. Er macht dort eine Maurerschule und bald zieht es ihn nach Luxemburg, auf die Baustelle eines Stausees.

Dort lernt er Bulldozer fahren. Auf einem Dorffest erzählt ihm ein Berner von der grossen Baustelle im Saastal und dass man dort noch Leute brauche. So kam Bagnariol als 21-Jähriger im September 1963 ins Wallis. Bald einmal fuhr er auch dort wieder Bulldozer, jeweils elf Stunden pro Tag, im 24-Stunden-Schichtbetrieb. Er schätzt die Baustelle in den Schweizer Alpen, auch wegen seiner Mitarbeiter:

«Ich war mit allen befreundet und wir waren wie eine Familie. Man schaute zueinander.»

Am 30. August 1965 passiert dann die Katastrophe. Bereits in der Woche davor hätten sich immer wieder Eisbrocken vom Allalingletscher gelöst, sagt Bagnariol. Deswegen ist er mit dem Bau eines Schutzwalls für die Strasse beschäftigt.

Kurz vor Schichtwechsel bricht die Gletscherzunge des Allalingletschers ab und begräbt die gleich darunter liegenden Baracken, Werkstätten und Kantine der Grossbaustelle für den Mattmark-Stausee.

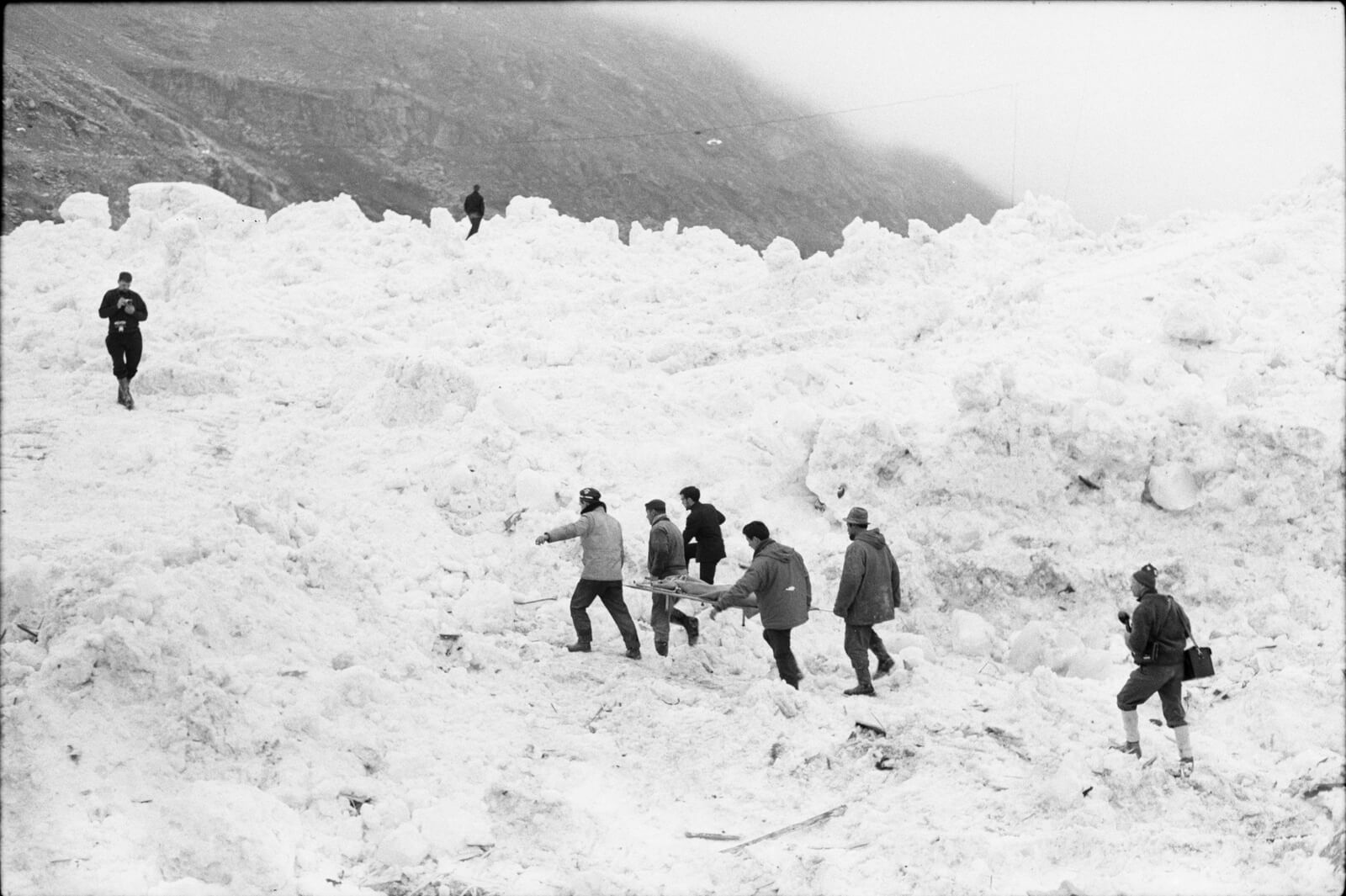

Sofort werden die Toten geborgen

In den folgenden Tagen hilft Bagnariol bei den Bergungsarbeiten. Er hilft mit dem Bulldozer, die Eismassen abzutragen und gräbt eine Leiche nach der anderen aus – die meisten von ihnen in Stücken. Oft hätten sie sich deswegen mit den blossen Händen stundenlang durch das Eis gegraben. «Den ersten Toten zu finden war hart, danach gewöhnte man sich daran.» Er findet auch drei seiner besten Freunde aus Italien.

«Ich dachte mir nur: Was haben sie dort gemacht, die hätten nicht hier sein sollen.»

Bagnariol ist wie in einer Trance, um das Geschehene zu verarbeiten, bleibt keine Zeit. «Andere haben in der Kantine geweint, ich hab mich zurückgezogen. So ging es mir gut.»

Zwei Wochen nach dem Unglück wird es zu heiss, die Bergungsarbeiten müssen unterbrochen werden. Bagnariol zieht es ins Seeland, zu einer Baustelle am Broyekanal.

Die grösste Baukatastrophe der Schweiz fordert 88 Tote

Die Mattmark-Katastrophe ist bis heute die grösste Baukatastrophe in der Schweizer Geschichte und eine der grössten in den Alpen überhaupt. 88 Menschen sterben – 56 davon mit italienischer Staatsbürgerschaft, zwei Millionen Kubikmeter Eis und Fels kamen zu Tal. Zum Vergleich: In Blatten im Frühling dieses Jahres waren es rund neun Millionen Kubikmeter Gestein und Eis, die das Dorf begruben.

Trotzdem war es in gewissem Masse Glück im Unglück: «Wäre die Lawine eine halbe Stunde später heruntergekommen, hätte das ein Desaster mit sehr viel mehr Toten gegeben», sagt Bagnariol. Denn dann wäre Schichtwechsel gewesen und praktisch alle Arbeiter hätten sich im Barackendorf unterhalb des Gletschers befunden.

60 Jahre später sind die Wunden noch offen

Bagnariol sitzt vor einem Stapel Fotos, daneben ein prall gefüllter Ordner mit Zeitungsartikeln und Dokumenten, alles fein säuberlich auf dem Esstisch. Durch das Fenster hinter ihm sieht man wunderbar auf den Neuenburgersee, seine Frau ist in der Küche nebenan und kocht, hilft ihm ab und zu mit Wörtern oder Erinnerungen aus, wenn Ilario Bagnariol mal die Worte fehlen.

20 Jahre lang hat Bagnariol kein einziges Mal über die Katastrophe gesprochen. Dann ist er erstmals wieder an die Unglücksstelle gereist. «Da kamen alle Bilder wieder hoch, mir kamen die Tränen.» Bagnariol merkte, dass er dies verarbeiten muss, und beginnt, darüber zu sprechen. Damit sei jetzt aber Schluss, denn «jedes Mal, wenn ich darüber spreche, schlafe ich danach nicht, weil ich an die Katastrophe erinnert werde».

Heute geniesst der 83-Jährige seinen Ruhestand. Die letzten 21 Jahre seines Berufslebens hat er auf dem Werkhof von Ins gearbeitet. Und zum 60. Jahrestag reist er selbstverständlich an die Feierlichkeiten bei der Gedenkstätte, ganz hinten im Saastal.

August 1965, kurz nach 17 Uhr. Ilario Bagnariol sitzt auf seinem Bulldozer und schiebt einen grossen Felsbrocken zum Förderband, als er plötzlich einen starken Luftzug spürt. Er hört seinen Chef rufen, er solle nach oben schauen und er sieht den ganzen Berg auf sich zukommen: Der Gletscher oberhalb von ihm bewegt sich immer schneller Richtung Tal. «Es sah aus, als drehe sich der Berg von innen nach aussen.»

Bagnariol springt vom Bulldozer herunter. Sekundenbruchteile später donnert die Eislawine zu Tal – nur wenige Meter neben Bagnariol vorbei:

«Sieben Meter weiter hinten – und ich wäre mitgerissen worden.»

Auf die fragwürdigen Gerichtsurteile danach angesprochen, zuckt er mit den Schultern und sagt: «Es bringt nichts, mit dem Finger auf jemanden zu zeigen, denn ändern kann man es sowieso nicht mehr.» Dann lächelt er mit glänzenden Augen.

«Ich hatte nie Angst, obschon immer wieder Eisblöcke und Felsen herunterkamen. Nach der Lawine hatte ich gar keine Zeit, Angst zu haben, da hatte ich zu viele andere Dinge im Kopf.»

Die grösste Baustellenkatastrophe der Schweiz – und ein fragwürdiges Nachspiel

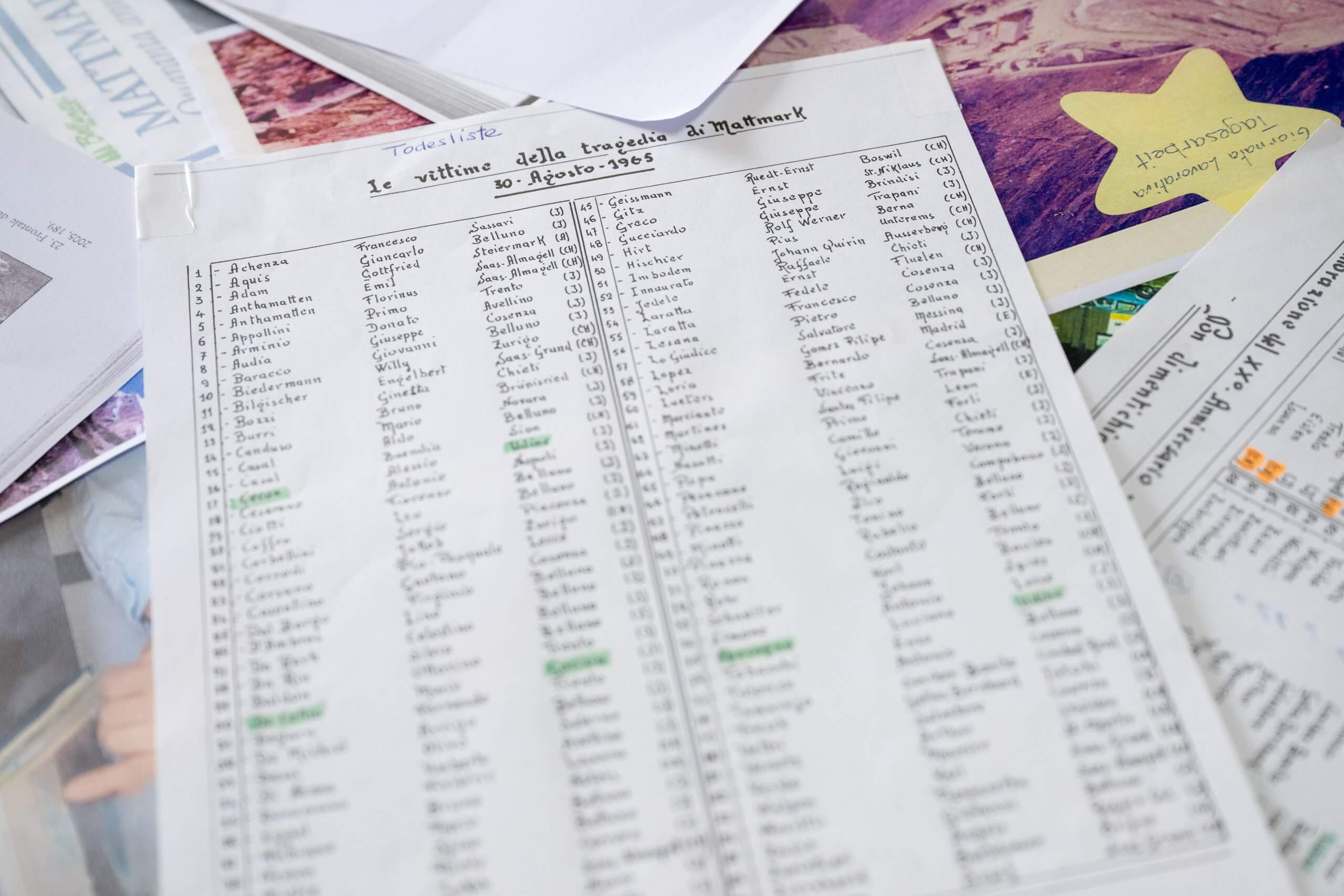

Vor genau 60 Jahren passierte ganz hinten im Saastal das grösste Baustellenunglück der Schweizer Geschichte: 88 Menschen kamen dabei ums Leben – 86 Männer und 2 Frauen, darunter 56 Italiener, 23 Schweizer, 4 Spanier, 2 Deutsche, 2 Österreicher und ein Staatenloser. Elf Personen wurden verletzt. Die meisten Opfer waren Gastarbeiter aus Italien, was in der Schweizer Gesellschaft eine Diskussion über den Umgang mit ausländischen Arbeitskräften auslöste.

Auch juristisch wurde die Sache aufgearbeitet, allerdings endeten die Prozesse mit Freisprüchen. Später wurde aber klar: Die Gefahren des Allalingletschers waren den Verantwortlichen wohl zur Genüge bekannt, überwacht wurde der Gletscher dennoch nicht, ein Alarmsystem fehlte. Ein Skandal in fünf Akten.

I. So gefährlich, dass 14 Jahre lang niemand heiratete

Der Allalingletscher sorgte immer wieder für Katastrophen. Durch sein Vorstossen sperrte er teilweise das Tal komplett und bildete dadurch Gletscherseen. Beim Abschmelzen entleerte sich der See, teilweise in katastrophalen Fluten. Die Chroniken aus dem Spätmittelalter zeigen, dass Dörfer und Weideland im Saastal mehrmals zerstört wurden.

Die Flut von 1633 war besonders verheerend und zwang mehrere Familien zur Auswanderung. Andere bauten die Dörfer wieder auf und gelobten dabei, bis zur Vollendung nicht zu heiraten. Das Versprechen wurde offenbar gehalten, wie die Chroniken zeigen: In den folgenden 14 Jahren fand in der Kirchgemeinde Saas keine einzige Hochzeit statt.

II. Das Saastal wird zur Grossbaustelle

Mitte der 1950er-Jahre nahm das Projekt zur Stromgewinnung wieder Fahrt auf, nachdem die Idee schon länger herumgegeistert war. Haupttreiberin war die Basler Firma Elektrowatt, 1959 wurde in Saas-Fee die Kraftwerke Mattmark AG gegründet. Bereits im Jahr davor wurde mit dem Bau einer sechs Meter breiten Strasse begonnen. Die Bauarbeiten am Staudamm starteten im Mai 1960. Bis zu 1300 Arbeiterinnen und Arbeiter haben zu den Hauptbauzeiten jeweils gleichzeitig auf der Baustelle gearbeitet. Alleine für die Firma, die auch Ilario Bagnariol angestellt hatte, waren am Unfalltag 626 im Einsatz.

Am 30. August 1965, etwa um 17.15 Uhr, brach der Gletscher ab und begrub 88 Menschen unter sich. Das mediale Interesse war gross. Eigentlich hätten die Arbeiten bis 1966 dauern sollen, konnten wegen der Katastrophe aber erst ein Jahr später beendet werden. Die letzte Leiche wurde mehr als ein halbes Jahr nach dem Unglück geborgen.

III. Verbandelter Bundesrat lockt auf die falsche Fährte, Warnungen wurden ignoriert

Der damalige Walliser CVP-Bundesrat Roger Bonvin (1962 bis 1973) setzte schon kurz nach der Katastrophe die These der «Unvorhersehbarkeit» in den Raum und machte diese populär. Auch der ETH-Professor Gerold Schnitter sagte: «Niemand, wirklich gar niemand hätte diesen Gletscherabbruch auch nur irgendwie erahnen können.» Dies prägte die öffentliche Meinung massgebend.

Die beiden waren allerdings kaum neutral in der Sache: Bonvin arbeitete in der Anfangsphase des Bauprojekts als Ingenieur bei der ausführenden Firma, wusste dadurch von einem Gletscherabbruch im Jahr 1949, wie der «Beobachter» aus Gerichtsprotokollen zitiert. Und Schnitter war der Experte des Bundes für die Begutachtung des Projekts und hatte gemäss «Beobachter» die Aufgabe, «eine Bauausführung zu garantieren, die die erforderliche Sicherheit aufweist».

Die Baracken und Arbeitsstätten wurden letztlich direkt in der Falllinie des Gletschers aufgebaut, obwohl bekannt war, dass es hier zuvor Gletscherabbrüche gegeben hatte. Wirtschaftliche Gründe und Zeitdruck führten dazu, dass Sicherheitsaspekte zweitrangig waren.

IV. Jahrelange Prozesse mit einem brisanten Urteil

Unmittelbar nach dem Unglück folgte eine intensive juristische Aufarbeitung: 17 Verantwortliche aus Bauleitung und Planung, der Suva und des Kantons Wallis wurden der fahrlässigen Tötung angeklagt. Sieben Jahre nach dem Unglück wurden alle Angeklagten in allen Punkten freigesprochen.

Ein Fehlentscheid, wie sich sehr viel später herausstellt: Der Walliser Journalist Kurt Marti brachte 2005 als Erster zutage, dass die Verantwortlichen der Baustelle sehr wohl über die Gefahren gewusst hatten. Und dass das Gericht viele der belastenden Fakten selektiv ausblendete und sich stark auf die Aussagen von Bundesrat Bonvin und ETH-Professor Schnitter stützten.

Bernard Rambert, ein bekannter Zürcher Rechtsanwalt und Sohn des damaligen Elektrowatt-Direktors, sagte gegenüber dem «Beobachter», die Firma Elektrowatt sei im Wallis «zu wichtig» gewesen, «als dass man deren Vertreter hätte verurteilen können».

Besonders im Ausland wurde dieser Entscheid als skandalös empfunden, insbesondere, weil ein Grossteil der Umgekommenen ausländische Gastarbeiter waren und die Verfahrenskosten zur Hälfte auf deren Hinterbliebene abgewälzt wurde.

V. Die Aufdeckung danach und was heute bleibt

Die Akten wurden lange unter Verschluss gehalten. Erst 50 Jahre nach dem Gerichtsprozess wurden sie freigegeben und legten das Ausmass offen. Einer der Richter wollte sich demnach an die Fakten halten, wurde aber von seinen Kollegen überstimmt. Grundsätzlich zu reden gab die Situation mit den ausländischen Arbeitenden.

Denn Gastarbeiter hatten in der Schweiz grundsätzlich mit schlechten Arbeitsbedingungen zu kämpfen: «Damals war alles wichtig, nur die Personen und Arbeitskräfte nicht. Fragen zur Arbeitssicherheit oder zu den Lebensbedingungen der Gastarbeiter waren vollkommen zweitrangig», sagt Sandro Cattacin, ein Genfer Soziologe, Universitätsprofessor und Co-Verfasser der soziologisch-historischen Studie «50 Jahre nach Mattmark» gegenüber swissinfo.ch.

Die offenbar schlechte Behandlung von Gastarbeitern auf der Mattmark-Baustelle führte aber keineswegs zu einem Umdenken in der Schweizer Öffentlichkeit: Gegenüber dem «Walliser Boten» sagte die Historikerin Elisabeth Joris, die jüngst ein Buch zur Mattmark-Katastrophe verfasst hat: «In der breiten Bevölkerung stieg die Fremdenfeindlichkeit nach der Mattmark-Tragödie sogar noch an.» Zwar nicht im Saastal, aber in der restlichen Schweiz verdrängte die Schwarzenbach-Initiative schnell die Bilder der Katastrophe.

Heute stehen rund um den Unfallort mehrere Denkmäler, die des Unglücks und der 88 Toten gedenken.