Das Bieler Tagblatt im Brennpunkt der beiden Weltkriege

Zwischen Krieg, Zensur und dem Versuch, neutral zu bleiben: Eine Reise in die Zeit der beiden Weltkriege, erzählt von einem fiktiven Journalisten beim Bieler Tagblatt.

26.04.2025, 13:08

So ist dieser Beitrag entstanden

Die Zeit von 1914 bis 1945 war auf der ganzen Welt eine besonders bewegte, so auch in der Schweiz und spezifisch in der Medienlandschaft. Wir haben uns entschieden, diese Zeit des BT aus der Sicht des Journalisten Edouard «Edi» Fankhauser zu erzählen. Die Person Fankhauser ist frei erfunden. Nach eingehender Recherche und Studium des Archivs des BT sowie der historischen Begebenheiten zu dieser Zeit in der Schweiz und der Region wurde die fiktive Person so nachgezeichnet, dass sie durchaus auch reell hätte existieren können.

2. August 1914 – «Die Grenze atmet schwer»

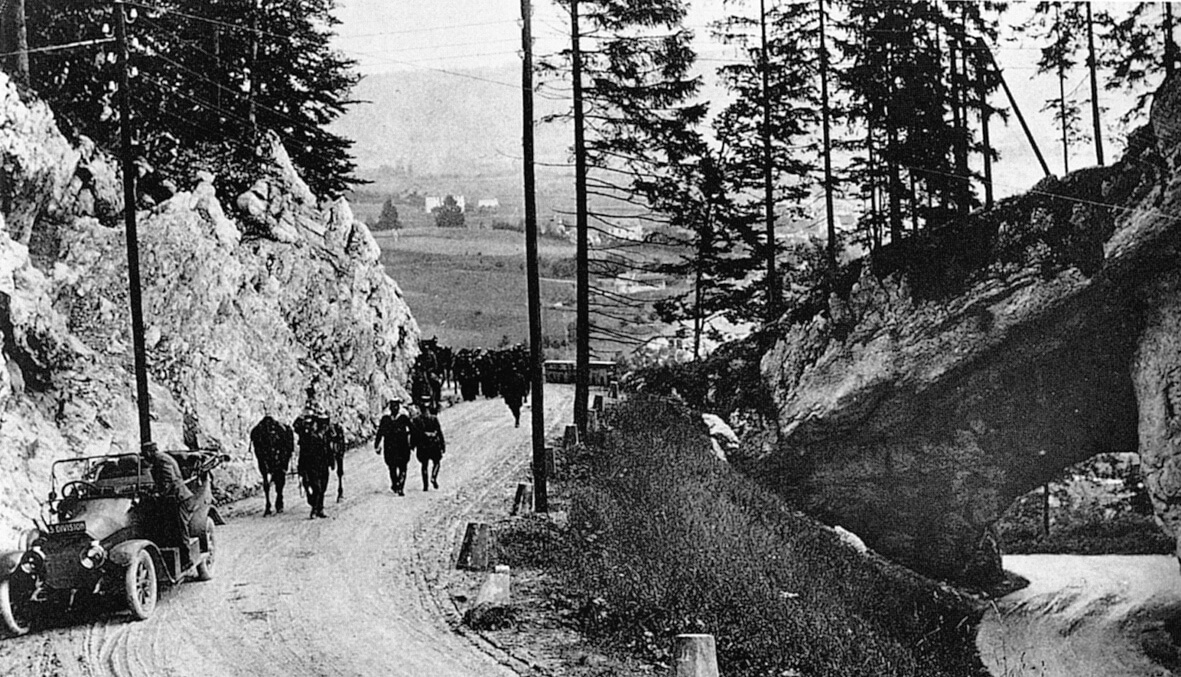

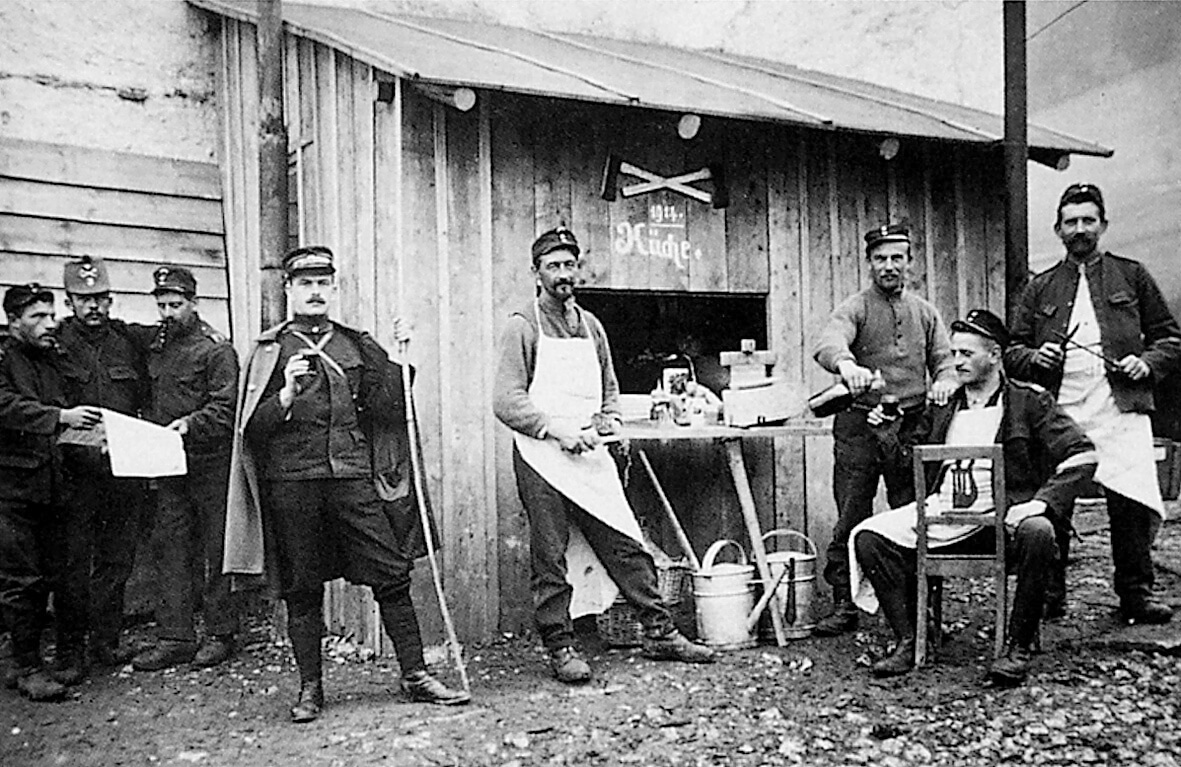

Ein kühler Spätsommermorgen am Bahnhof von Pruntrut, Tau liegt auf den Wiesen neben den Bahngleisen, die Nebelschwaden verziehen sich. Ich ziehe meinen Mantelkragen hoch, während ich auf das nächste Telegramm warte – ich hoffe jederzeit auf die Wiederherstellung der Normalzustände, wie ich schreiben werde. Der Telegraf des Bahnhofs hat vorhin vermeldet: «Deutschland ist in Luxemburg einmarschiert.» Noch sind es nur Telegramme, die über die Grenze in die Schweiz kommen, bald werden es Menschen sein.

Ich bin unterwegs als Spezialkorrespondent des Journal du Jura und des Bieler Tagblatts, mein erster richtiger Sonderauftrag. Als die Mobilmachung beschlossen war, wurde ich von der Chefredaktion losgeschickt, an die Grenze. Ich solle berichten, was sich dort abspielt.

Heute trafen über 5000 Flüchtlinge aus Frankreich ein – Frauen, Kinder, Männer mit leerem Blick. Manche hatten seit 24 Stunden nichts gegessen. Ich habe geholfen, Brote zu verteilen. Ich habe das Beobachtete später zu Papier gebracht, die Redaktion erwartet meinen Bericht. Ich ringe mit den Worten. Sollen wir von einem «traurigen Schauspiel» sprechen? Oder sagen, was es wirklich ist: der Vorhof der Katastrophe? Ich entscheide mich für Ersteres.

Und dann sind da auch noch unsere Truppen. Sie wirken zwar motiviert, doch ganz offensichtlich fehlt es ihnen an Ausrüstung: Viele haben noch nicht einmal ein Gewehr. Davon sollte ich nichts schreiben, meinte der Chefredaktor. Dafür, dass sie eine «bewundernswerte Kaltblütigkeit» zeigen. Und: «Soldaten marschieren entschlossen ins Feuer im Gefühl, dass das bedrohte Vaterland das Höchste ist.» Ich füge an: «Also nur die Hoffnung nicht verlieren! Mut! Mut! Mut!» Ich frage mich: Ist das Aufrichtigkeit – oder Wunschdenken?

29. August 1914 – «Die Flammen von Löwen»

In der Abenddämmerung klopft der Setzer an die Tür zur Redaktion. «Die Löwen-Depesche ist da», sagt er nur. Ich nehme das Blatt, lese – und atme tief ein.

Es war ein Bericht. Kein Urteil. Und doch war es schwer, die Feder nicht über das Papier zu jagen wie ein Feldherr über seine Karte.

Die Stadt Löwen, das «zarte Kleinod belgischer Gotik», brennt. Das BT zitiert deutsche Quellen, die von einem Aufstand sprechen. Die Bevölkerung habe deutsche Truppen mit Gewehrfeuer empfangen. «Ein furchtbares, aber wohlverdientes Strafgericht wurde über die Stadt verhängt.» Ich habe den Satz durchgelesen. Und nochmals. Dann habe ich ihn stehen lassen. Aus Vorsicht? Aus Gewohnheit?

Denn: Bei Berichten über Deutschland und Frankreich muss immer abgewogen werden, wie wir genau schreiben wollen. Die deutschsprachige Schweiz steht stark hinter dem Deutschen Kaiserreich, das Welschland hingegen auf der Seite der Franzosen. Und wir in Biel halt irgendwo dazwischen.

Zwei Tage später erscheint im BT ein anderer Ton: «Die schöne Stadt Löwen wurde verwüstet.» Der Text zeigt Verständnis für den belgischen Widerstand, fragt nach der Verhältnismässigkeit der Reaktion. Eine dezente Kritik, vielleicht. Eine vorsichtige Geste an die Leserschaft.

Ich selbst finde, dass sich die Deutschen mit dieser Aktion nicht mit Ruhm bekleckert haben, und schreibe im Kommentar: «Die deutsche Armee findet an ihrem Siegesweg, wie jeder Tag der Kriegsgeschichte lehrt, bessere Lorbeeren als diese.»

Kein Aufschrei. Aber ein Satz, der bleibt.

Ein Kollege aus Zürich spielt den Zwischenfall herunter und schrieb von «angeblicher Zerstörung». Ein Blatt in Genf hingegen nannte es «barbarisch». Und wir? Wir bemühen uns um Balance – aber ich frage mich heute: Ist es Gleichgewicht oder Gleichgültigkeit, wenn man immer genau in der Mitte steht?

22. Februar 1916 – «Die Obersten und das Schweigen»

Im Grossratszimmer riecht es nach einer Mischung aus Holz und rauchenden Köpfen. Die Prozessprotokolle liegen in dicken Aktenmappen auf dem Tisch. Ich blättere – nicht auf der Suche nach Schuld, sondern nach Haltung.

Zwei Oberste, Karl Egli und Friedrich von Wattenwyl, stehen im Verdacht, Geheimberichte an die deutsche Militärmission übergeben zu haben. Der Prozess ist vorbei, die Westschweiz tobt, die Deutschschweiz verteidigt. Und wir? Wir schreiben: «Der Freispruch ist zu begrüssen.»

Ich frage mich, ob man etwas begrüssen kann, was einem trotzdem übel aufstösst.

Im Journal du Jura drucken sie das ganze Verhandlungsprotokoll ab. Der Chefredaktor schreibt: «Die offizielle These, der Zweck heilige die Mittel, ist sehr gravierend.» Bei uns: kein Kommentar. Nur die Meldung, dass die Affäre «damit abgeschlossen» sei.

15. November 1918 – «Die Stadt steht still»

Der Krieg ist vorbei. Aber der Friede ist es nicht: Der Generalstreik legt das Land lahm. Auch Biel. Ich sehe, wie junge Männer Heuwagen in Brand setzen, wie Streikende Arbeitswillige beschimpfen und wie – glücklicherweise – Militär aufmarschiert. Was solche Streiks auslösen können, hat uns Russland aufgezeigt. Auch beim Generalstreik starben drei Menschen – und zwar in Grenchen.

Die Druckmaschine schweigt. Kein Klacken, kein Ticken, kein rhythmisches Stampfen. Das BT konnte während vier Tagen – Samstag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag – nicht erscheinen. Ich schreibe: «Auch uns hatte der Generalstreik die Feder aus der Hand genommen, gegen unseren Willen.»

Am 15. November fassen wir das Gesehene im BT zusammen: «Wie gross wären Jubel und allgemeine Freude über das Kriegsende gewesen, hätte nicht das rote Gespenst seine Brandfackel ausgestreckt.» Und weiter: «Europa liegt in Trümmern – und wir in der Schweiz stehen vor dem Bürgerkrieg.» Besonders schockiert hat mich das aggressive Verhalten der streikenden Jungburschen, wir schreiben von «skandalöser Brutalität» dieses «roten Terrors».

Die Toten von Grenchen? Sechs Zeilen. Kein Leitartikel. Ich weiss nicht, ob das klug war oder feige. Am Tag darauf schreiben wir: «Die Demokratie hat gesiegt. Der rote Terror ist beseitigt.» Die Sozialdemokraten hätten das Schweizervolk dem aus Russland importierten Bolschewismus ausliefern wollen. Ich schreibe es nicht. Ich setze nur die Punkte. Der Chefredaktor fügt an: «Wir freuen uns ganz besonders.»

30. Januar 1933 – «Der Kanzler mit dem Bart»

Ein Telegramm liegt auf dem Tisch der Frühschicht: «Hitler zum Reichskanzler ernannt». Die Redaktion schweigt kurz. Dann beginnt man zu tippen – schnell, sachlich, mit gerunzelten Stirnen.

Es ist ein Satz wie ein Riss: «Hitler wird Reichskanzler.» Die Frage ist nicht, was das bedeutet – sondern wie lange es hält.

Wir schreiben nüchtern: «Mit überraschender Promptheit ist vom Reichspräsidenten der erlauchte Führer der Nazis, Adolf Hitler, zum Reichskanzler auserkoren worden. Wird ihm der Gebrauch der Macht gelingen, könnte dem Nationalsozialismus ein neuer ungeahnter Impuls erwachsen.»

Ich bin nicht sicher, ob das Hoffnung ist – oder Analyse.

Wir stellen fest, dass Hitler auf die Verfassung geschworen hat. Und wir erinnern daran, dass auch andere gescheitert sind. Kein Alarmismus. Kein Beifall. Nur eine Spannung in der Sprache, die ich selten so deutlich gespürt habe.

Ich schreibe: «Versagt Hitler, werden die Extremisten von links die Früchte ernten.»

Ich bezweifle aber auch, dass das Gegenteil besser ist.

5. Juni 1933 – «Pfingsttage in Biel»

Ich stehe an der Kreuzung Bahnhofstrasse–Zentralplatz. Die Trams und Busse fahren nicht. Auf den Bänken sitzen Männer mit roten Halstüchern. Neben ihnen: etliche Polizisten in Bereitschaft. Über die Strassen marschieren Umzüge mit grossen, roten Bannern.

15 Jahre nach dem Generalstreik, der sich damals in mein Gedächtnis eingebrannt hatte, empfinde ich die Sozialisten in der Schweiz als wesentlich kleinere Gefahr als andere derzeit sehr populäre Strömungen. Doch das sehen weit nicht alle so, weder in der Redaktion noch im Lande: 2420 Soldaten hat der Bundesrat im Vorfeld aufgeboten. Die meisten von ihnen sind ausserhalb der Stadtgrenze in Bereitschaft, die Stadt ist im Ausnahmezustand. Jungsozialisten und Parteimitglieder aus dem ganzen Land haben sich in Biel versammelt – und mit ihnen die Angst vor Krawall, Unruhe, ja vielleicht gar Gewalt. Doch Biel blieb ruhig. Biel bleibt oft ruhig. «Damit gehören die unerfreulichen Bieler Pfingsttage der Vergangenheit an», schreibt mein Kollege in abfälligem Ton über die Demonstrationen.

In der Redaktionssitzung am Abend diskutierten wir lange. Sollten wir neutral bleiben? Warnen? Kommentieren? Am Ende entschieden wir uns für einen Ton, der wie ein Mahnruf klingt – aber keiner ist.

«In der gegenwärtigen Zeit ist es nicht angebracht, dass der Hass auf die Strasse gerufen wird, weder von rechts noch von links.» So steht es heute im BT. Ich habe den Satz mitformuliert. Und frage mich: Reicht es, in beide Richtungen zu mahnen, wenn der Druck nur von einer Seite kommt?

5. Dezember 1936 – «Ein Prozess, der riecht»

Der Sitzungssaal in Chur ist überfüllt. An die 100 Pressevertreter, darunter viele aus Deutschland. Ich erkenne die Schriftzüge ihrer Mappen: Völkischer Beobachter, Berliner Lokalanzeiger. Und als die Witwe Gustloff den Saal als Zeugin betritt, erheben sich rund 30 Journalisten und bieten ihr mit ausgestrecktem Arm den Gruss an. Ich sitze weiter hinten. Nähe Tür. Nähe Fluchtweg. Ich bin hier als Reporter. Aber ich weiss, dass viele hier heute nur eines suchen: eine Schlagzeile. Nicht die Wahrheit.

Der Jude David Frankfurter hat in Davos Wilhelm Gustloff erschossen – den obersten Nazi in der Schweiz. Kein Mord aus Eifersucht. Ein politisches Attentat. Aus Wut. Aus Ohnmacht. Aus Angst.

Die Anklage nennt ihn einen «Verirrten», einen «Lügner» und einen «Nichtstuer». Die Verteidigung spricht von einer Notwehr des Gewissens und von einer Kurzschlusshandlung. Ich schreibe mit, wie der Verteidiger stundenlang über Judenverfolgungen in Deutschland referiert. Über geschändete Synagogen, zerbrochene Leben, Sonderbehandlungen von Juden in Konzentrationslagern, über das, was die Schweiz nicht hören will. Und auch darüber, dass Gustloff alle Deutschen in der Schweiz auf Hitler schwören liess, über die Nicht-Herausgabe der Parteilisten an den Bund und über seltsame Drohschreiben an die sankt-gallische Polizei. All das, was die Schweiz bereits weiss, doch worüber sich niemand wirklich zu empören traut. Er prangert zudem an, dass die Deutschen unbeschadet Sprengstoffe durch die Schweiz transportieren und dass Leute aus der Schweiz entführt werden. Dinge, die man in der Schweiz gerüchteweise kennt, aber niemand wirklich glauben kann.

Der Prozess ist kein Strafverfahren. Er ist ein Schaufenster – nach Berlin, nach Paris, nach Bern. Die einen erwarten Härte. Die anderen Hoffnung. Zeigen soll sich die Haltung eines neutralen Landes. So oder so wird die eine der beiden Seiten in scharfen Tönen das Urteil kritisieren.

Im BT erscheinen meine Berichte sachlich. Doch ich spüre, wie jedes Wort geprüft wird – nicht nur vom Chefredaktor, auch von jenen, die mitlesen, ohne sich zu zeigen. Deutsche Zeitungen sprechen derweil von einer «typischen hinterhältigen Tat eines Ostjuden, hinter der die jüdische Weltverschwörung steht».

«Im Rahmen des Prozesses können wir uns über die Judenfrage nicht auseinandersetzen», sagte ein Anwalt. Aber genau das tun wir gerade. Und wir wissen, dass es so bleiben wird – unausgesprochen, aber stets mitgemeint.

Ich verlasse das Gericht mit einem Gefühl von Schwere. Der Prozess ist zu Ende. Der Attentäter David Frankfurter wird zu 18 Jahren Zuchthaus verurteilt. Die «Judenfrage» bleibt aber weiterhin ungeklärt.

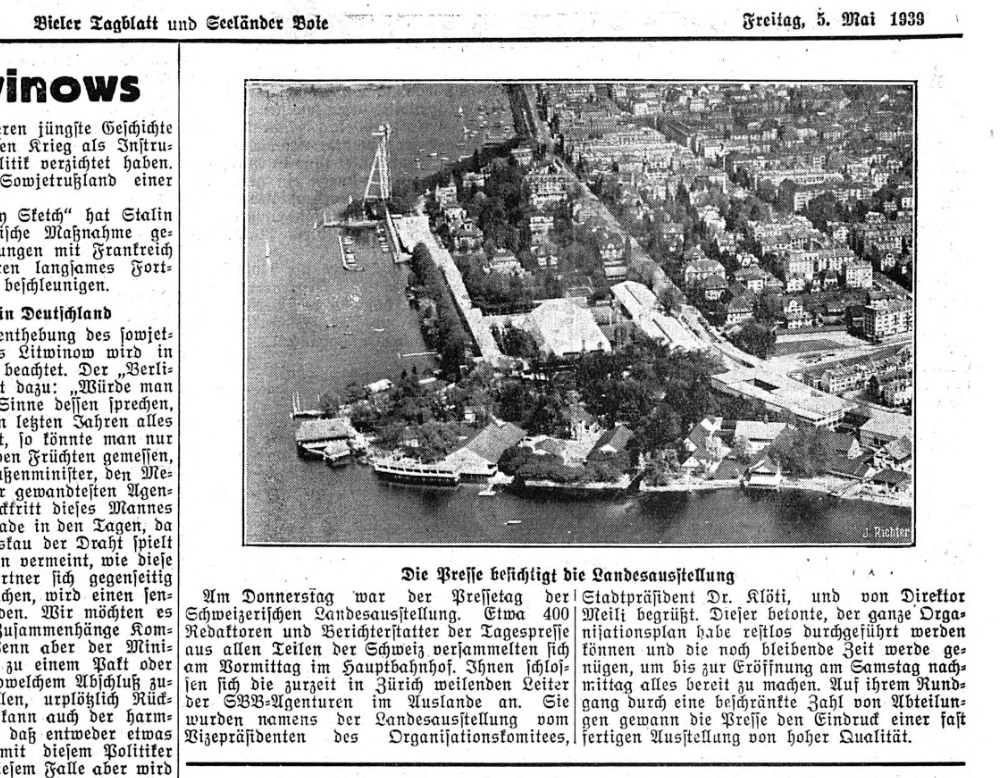

6. Mai 1939 – «Ein Fest aus Holz und Hoffnung»

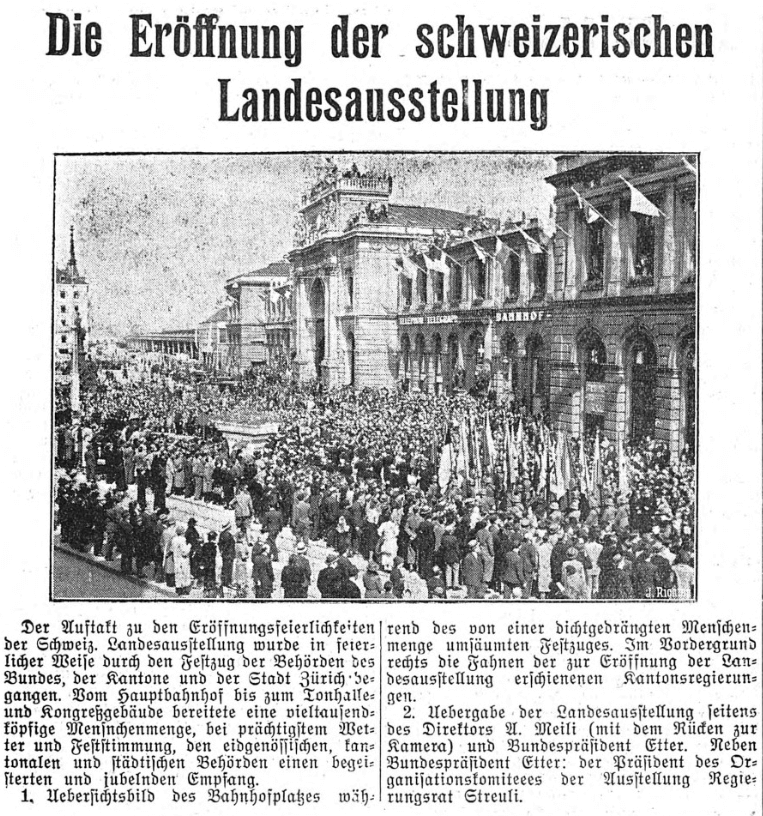

Der Himmel über Zürich ist wolkenlos. Die Menschen tragen Trachten, Kinder winken mit Fähnchen. Ich stehe zwischen 3000 Schulkindern und frage mich, ob man Patriotismus bauen kann – aus Pavillons, Fahnen und Volkstanz. Die Schweiz zeigt sich selbst. Und hofft, dass es jemand sieht.

Heute wurde die Landesausstellung eröffnet, das grosse Manifest der geistigen Landesverteidigung. Die «Landi» ist ein Bollwerk aus Tracht und Tradition – gebaut, um zu zeigen, dass die Schweiz im Innersten bereit war, sich selbst zu verteidigen. Und allen in Erinnerung zu rufen, wie viel Schönes es zu verteidigen gibt. Im BT feiern wir den gelungenen Auftakt: «Die Landesausstellung ist ein prächtiges Dokument industrieller Selbstbehauptung.» So steht es geschrieben – und ich weiss, dass es so gemeint ist.

Ich notiere die Worte von Bundespräsident Etter: «Unsere Demokratie ruht in der Seele des gesamten Volkes.» Und ich beobachte, wie sich die Menge spontan erhebt, um die Nationalhymne zu singen.

Es ist ein Moment von Würde. Aber auch ein Moment der Angst. Denn jeder weisse Pavillon am Zürichsee steht im Schatten eines Europas, das sich verdunkelt. Noch während der Landesausstellung beschliesst der Bund, dem Volk die Armee vorzuführen, mit Panzern, Flugzeugen und Artillerie. Um zu zeigen: Die Schweiz kann sich verteidigen. Und es funktioniert, sogar die ausländische Presse nimmt unser Militär ehrfürchtig zur Kenntnis.

Ich selbst schreibe: «Ein Volk mit einer Geschichte von 650 Jahren kapituliert nicht.» Der Satz stammt aus einer Rede. Ich habe ihn nicht verändert. Nur eingefügt. Manchmal reicht das.

14. Juni 1940 – «Paris ist gefallen»

Die Telegrafen klacken. Reuters meldet: Grabesstille in Paris. Die Hakenkreuzfahne weht auf dem Eiffelturm. Ich sitze in der Redaktion, und wir stellen die Zeitung zusammen – Satz für Satz, wie immer. Nur dass heute nichts ist wie immer. Der Eiffelturm hat ein neues Banner. Aber wir drucken keinen Triumph.

Die Titelzeile lautet: «Deutscher Durchbruch durch Verdun – Pétain Ministerpräsident». Der Bericht aus Paris: «Die ersten Handlungen waren Ehrenwachen am französischen Grab des unbekannten Soldaten und beim Invalidendom, wo Napoleon begraben liegt.»

Wir bringen zuerst den französischen Heeresbericht, dann den deutschen, dann einen Reuters-Text. Nüchterner geht es kaum. Keine Bilder. Keine Analysen. Nur die Nachricht. Nur das Nötigste.

Ein Kollege sagt: «Wir sind neutral – aber Paris war doch auch ein bisschen unsere Stadt.» Ich verstehe ihn. Und schweige.

Ich schreibe für die Inlandseite: «Die Flüchtlinge aus Frankreich erreichen nun auch den Jura. Die Behörden beobachten die Lage mit Sorge.»

Aber ich denke an einen Satz, den ich nicht schreibe: «Paris fällt lautlos. Und doch ist es ein Donnern.» Vielleicht notiere ich ihn fürs Archiv.

24. April 1943 – «Die Fenster bleiben dunkel»

Im Korridor des Bundeshauses klappert das Linoleum unter den Schuhen der Bundesbeamten. Ich sitze im Vorzimmer eines Departementsvorstehers. Mein Manuskript liegt vor mir. Es ist ein Bericht über Flüchtlinge an der Grenze. Der letzte Satz wurde durchgestrichen. «Die Fenster sind verdunkelt», schrieb ein Kollege. Nicht wegen der Tücher vor den Fenstern der Menschen gegen fremde Flieger – sondern im übertragenen Sinne wegen der Zensur.

Seit dem 4. August 1942 ist die schweizerische Asylpolitik verschärft. Das Wort «Zurückweisung» steht auf Telegrammen, deren Inhalt wir nicht publizieren dürfen. Ich habe versucht, es anders zu sagen: «Die Grenze ist still.» Aber selbst das war zu viel. Nicht für den Bund, aber für meinen Chefredaktor. Er wollte nichts riskieren und strich die Formulierung, ich will nun Klarheit von der zuständigen Stelle.

Ein Bericht aus Stockholm spricht von Deportationen ungarischer Juden. Wir erhalten ihn via London. Im Kommentarentwurf notiere ich:

«Wo die Grenzen so dicht verhängt sind, bedauert man es doppelt, wenn auch die Fenster verdunkelt bleiben.»

Mein Chef streicht auch den Satz. «Zu poetisch, Edi. Und zu politisch.» Ich notiere ihn in mein Notizbuch.

Wir wissen alle, was los ist. Aber das BT schreibt nur, was erlaubt ist, wie alle in der Schweiz. Nicht, was gesehen wird. Wir sprechen von «militärischen Entwicklungen», nicht von Vernichtung. Von «Antisemitismus», nicht von Mord.

«Die Presse darf sich keinen Maulkorb umlegen lassen», schrieb ein Kollege in der «Times». Ich beneide ihn um diese Freiheit. Und frage mich, ob wir – in unserer Bescheidenheit – nicht manchmal einfach verstummt sind.

21. Juli 1944 – «Ein Putsch, der keiner war»

Die Depeschen aus Berlin sind voll Pathos. «Der Führer lebt», melden sie. Das Attentat auf Hitler ist fehlgeschlagen. Ein Donnerschlag – ohne Sturm. Die Offiziere wollten Deutschland retten. Jetzt sind sie tot. Und wir drucken die Danksagung an die Vorsehung.

Am nächsten Tag zitiert das BT ausführlich die deutsche Seite. Von Stockholm erfahren wir: Es gab Säuberungsaktionen. In London ruft das Freideutsche Komitee zum Widerstand auf. Diese Zeilen werden abgedruckt, aber sie sind klein. Die Schlagzeile gehört Berlin.

Ich schreibe für die Redaktion: «Das Regime gab zum ersten Mal die Spaltung zwischen Partei und Generalität zu.» Es ist ein winziger Riss. Und doch: ein Riss.

Wir drucken auch: «Hitler vermutet eine weitreichende Bewegung hinter dem Anschlag.» Ich glaube, er hat recht. Ich glaube, viele wollten ihn stürzen. Nur nicht offen. Und nicht rechtzeitig.

8. Mai 1945 – «Zwischen den Zeilen»

Ich sitze im Archiv. Der Krieg ist vorbei, Deutschland hat kapituliert.

In der Redaktion herrscht Erleichterung. Aber auch Ratlosigkeit. Der Feind ist besiegt – und doch bleibt der Schatten. Viele Kollegen sprechen vom Neubeginn. Ich denke an das, was nicht gedruckt wurde: die zurückgewiesenen Flüchtlinge, die verschärfte Asylpolitik ab August 1942 und die «Fenster», die verdunkelt blieben, als andere längst schrien.

Wir waren vorsichtig, patriotisch, diszipliniert. Vielleicht mussten wir es sein. Vielleicht waren wir es zu sehr.

Ich finde meinen Eintrag vom April 1943 mit dem gestrichenen Satz: «Wo die Grenzen so dicht verhängt sind, bedauert man es doppelt, wenn die Fenster auch noch verdunkelt sind.» Diesmal drucken wir ihn.

Wir haben geschrieben, was wir durften. Manchmal auch, was wir konnten. Aber nicht immer, was wir wussten.